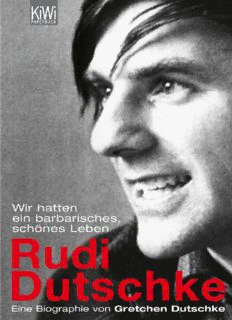

Wir hatten ein barbarisch schönes Leben PDF

Preview Wir hatten ein barbarisch schönes Leben

Inhalt Titel Vorwort Die Reise Kindheit und Jugend Die Mauer Subversive Aktion Der SDS Unsere Entscheidung Vietnam Formierte Gesellschaft und politische Organisation Zuspitzung Der Anfang vom Ende des SDS Die Ratten kommen aus den Löchern Explosion Nachdenken Das Ende des SDS Zersplitterung, Verbitterung Cambridge Herantasten Aufrechter Gang Doktorarbeit Belebungen Terror und Hysterie Organisierungsversuche Menschenrechte Wyhl und Brokdorf Der »deutsche Herbst« Die neue Partei Durchbruch Zuletzt Zeittafel Buch Autorin Impressum Mitarbeit: Christian v.Ditfurth Zitate Rudi Dutschkes, die nicht in Anmerkungen nachgewiesen sind, entstammen seinem Tagebuch. Einfügungen in Zitaten sind in eckige Klammern gesetzt. Es ist uns trotz großer Bemühungen nicht gelungen, alle Urheber nicht veröffentlichter Briefe zu finden, aus denen in diesem Buch zitiert wird. Die betreffenden Personen sind gebeten, sich beim Verlag zu melden. Die Reise Ich kaufte mir eine Passage auf einem Frachter. Der sollte mich weit wegbringen. Ich wusste nicht, wohin, und das war gut. Ich hatte die Ausbildung gerade fertig und wollte weg, um einen großen Abstand zwischen mir und den Schuldgefühlen zu schaffen, die in der einschnürenden Enge von Familienmoral und Religion gewachsen waren. Das war im Januar 1964. Das Schiff sollte irgendwann in den nächsten Wochen in See stechen. Der Abfahrtshafen irgendwo an der Ostküste der USA und der Zielhafen irgendwo in Europa waren nicht bekannt. Von Chicago, meiner Heimatstadt, aus waren es mindestens 1500 Kilometer bis zur Ostküste. Ich verabschiedete mich von meinen Eltern, die nicht viel sagten, wie seit Langem – die Sprachlosigkeit unserer Entfremdung voneinander. Meine Mutter sah traurig aus, aber sie versuchte nicht, mich umzustimmen Sie wusste, dass ich in einer Welt lebte, die ihr fremd war. Aber sie betete sicherlich, dass meine Seele nicht in der Dunkelheit verloren gehe. Mit meiner Gitarre, einem kleinen Koffer und wenig Geld reiste ich zu meinem Freund Steve, der an der Yale-Universität studierte, und wartete. Jeden Tag rief ich die Reederei an, und jeden Tag erhielt ich die gleiche Antwort: »Wir wissen noch nichts.« Ich bekam Bedenken. War es richtig? Konnte ich? Wollte ich? Sollte ich lieber bei Steve bleiben? Aber mit einer Zuversicht, die ich nicht fühlte, verkündete ich Steve: »Ich werde in einem Jahr zurückkommen, nachdem ich Deutsch und Französisch gelernt habe.« Er antwortete mit einer Mischung aus Bewunderung und Vorbehalten: »Ja, ja, du kannst aber auch hier bleiben, wenn du willst, und wenn ich die Ausbildung beendet habe, können wir heiraten.« Aber ich murmelte verunsichert: »Ich muss erst die Welt sehen.« »Von Newport News aus in zwei oder drei Tagen«, antwortete einer von der Reederei, als ich wieder einmal anrief. »Es ist so weit«, rief ich aufgeregt zu Steve. »Wo ist Newport News? Ich muss jetzt dorthin.« Wir fanden es auf der Karte. Nah war es nicht. Wieder gab es einen zähen Abschied voller Ungewissheit. Erst am nächsten Tag war ich in Newport News. Eine Hafenstadt, heruntergekommen, rau und voller zielloser Menschen. Ich fand die Reederei und bekam die Auskunft: »Das Schiff fährt heute nicht, vielleicht morgen.« Ich musste in dieser Nacht irgendwo in der Stadt unterkommen. Es sah alles unglaublich trostlos aus, und ich fragte mich wieder, wieso ich das alles überhaupt machte, wo ich doch bei Steve hätte bleiben können. Ich fand ein billiges Zimmer beim Christlichen Verein Junger Frauen. Wir lagen dort zu dritt in nebeneinanderstehenden Feldbetten. Die Frau neben mir sprach mich an. Sie kam vom Land und fühlte sich von der Stadt überwältigt. Sie suchte Arbeit und Halt und fand beides nicht. Sie sah schon etwas mitgenommen aus, obwohl sie jünger war als ich. Mir schauderte, und ich wunderte mich, dass das Leben einen so schnell auszehren konnte. Ich bekam Angst davor und wollte es nicht wahrnehmen, aber mein Bauch zog sich zusammen, und ich spürte eine leichte Übelkeit. Auch am nächsten Tag fuhr das Schiff nicht. Noch eine Nacht im schäbigen Zimmer mit der Frau, die Arbeit suchte. Aber am darauffolgenden Tag erfuhr ich in der Reederei, dass es endlich losging. Es war Februar geworden, winterlich grau und trüb. Auch das Schiff sah grimmig aus. Es war alt und von Rostbeulen und Ruß überzogen. Langsam stieg ich die wackelige Leiter zum Deck hinauf. Es waren schon einige andere Passagiere da, und wir standen ratlos herum. Erst nachdem sich das Schiff Stunden später mit ohrenbetäubendem Sirenengeheul verabschiedet hatte, zeigte ein Seemann den zwölf Passagieren, darunter vier Frauen, ihre Kabinen. »Das Schiff bringt eine Ladung Kohle nach Antwerpen«, sagte er. »Es wird vielleicht zwei Wochen dauern oder auch nicht. Sie essen natürlich mit dem Kapitän.« Nun waren wir mit vierzig Seeleuten zusammengepfercht in einem rostigen Kahn auf einem endlosen Meer. Bald zog ein beißender Wintersturm auf. Unser Frachter bockte wie ein Pferd, das sich seines Reiters entledigen will. Beim Essen erzählte der Kapitän, dass in der Nähe ein Schiff untergehe. Ich begann zu kotzen. Noch nie in meinem Leben habe ich so viel gekotzt, grün, eine Woche lang kam nur noch der Magenschleim heraus. Ich dachte, ich würde sterben. Aber eines Morgens wachte ich auf, und mein Magen verkrampfte sich nicht mehr. Nach zwei Wochen auf See waren die Menschen angespannt. Die Matrosen kamen nachts auf Deck und schauten in die Fenster der Kabinen, in denen die Frauen untergebracht waren. Ich erwachte einmal aus einem Traum und sah mit Schrecken die Augen eines Seemanns auf mich starren. Ein anderes Mal sah ich, wie der Kapitän auf einen Matrosen losging. Dessen Gesicht war blutüberströmt. Der Kapitän drückte ihn schimpfend in eine Decksluke. Der Matrose wehrte sich und krallte sich am Lukenrand fest. Aber dann lösten sich seine Finger, und sein Körper verschwand in der Luke. Als der

Description: