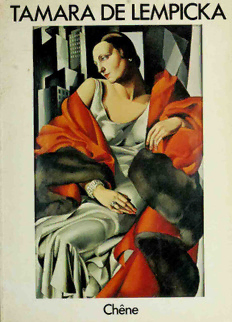

Tamara de Lempicka PDF

Preview Tamara de Lempicka

TAMARA DE LEMPICKA Chêne TAMARA DE LEMPICKA TAMARA DE LEMPIO Les œuvres majeures de Tamara de Lempicka 1925 à 1935 Préface de Giancarlo Marmori Chêne Traduit de l'italien par Nino Franck © 1978 Franco Maria Ricci Editore, Parme, Italie pour le texte et illustrations. Première édition : Idea Editions, s.r.l., via Cappuccio 21, 20123 Milan, Italie. Conception et maquette Anthony Mathews et Roy Walker, : MSIA pour Idea Editions. Droits pour l'édition en langue française : Sté Nlle des Editions du Chêne, Paris. Tous droits réservés. Aucune reproduction ou utilisation de cet ouvrage n'est autorisée sous aucune forme et par quelque procédé que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, enregistrement sur disques ou bandes ou tout autre procédé existant ou futur) sans autorisation de l'éditeur. Imprimé en Italie par G. Spinelli & C. S.p.A., Florence. ISBN 2 85108 183 7 : Dépôt légal 6046 : Remerciements Les éditeurs tiennent à exprimer tous leurs remerciements à la Galerie du Luxembourg pour l'aide considérable qu'elle leur a apportée sur le plan de la documentation, et pour le prêt des œuvres lui appartenant et qui sont reproduites dans cet ouvrage. TAMARA DE LEMPIC Lorsqu'en juillet de 1972 la Galerie du Luxembourg organise, à Paris, une rétrospective de l'œuvre de Tamara de Lempicka, personne ne connaissait plus, ne se rappelait plus ce peintre en vogue au temps du couturier Paquin, cette dame de beauté au nom étrange, probablement slave et que l'on pouvait croire emprunté à quelque répertoire sophistiqué de la pseudonymie Art Nouveau. Nulle précision biographique ou bibliographique de base, pas plus alors qu'à présent : tant et si bien que, concernant cette artis—te des années 20 et 30, ressuscitée et jadis fameuse, on ne disposait que de vagues racontars la résidence américaine à Houston, les palaces de Montecarlo en même temps que l'inépuisable Ritz de la place Vendôme. On narrait entre autres choses qu'elle avait eu une rencontre, soit dit à la manière du cardinal de Retz, appelons même cela un heurt violent, avec le Gabriele d'Annunzio de « l'autobiographie secrète », qu'elle avait contracté un second mariage avec un baron Kuffner, d'où sa propre baronnie, et qu'elle venait de se convertir, pour l'heure, à l'art abstrait, elle depuis toujours entièrement dévouée au figuratif, et carrément à la manière de Pontormo. Au total, une personnalité culturelle aux traits flous, avec quelques photos témoins d'une beauté sidérale rivalisant avec les records de la comtesse Greffulhe et de Greta Garbo. Cette ignorance à propos des errances existentielles de l'artiste, le défaut d'analyses approfondies sur son œuvre, apporteraient, s'il en était besoin, une preuve supplémentaire de l'iconoclastie barbare à laquelle ont été soumis, pendant presque un demi-siècle, tous les peintres et sculpteurs qui n'ont pas joué l'atout des avant-gardes rassemblées sous le nom d'École de Paris 90 % des artistes, : grosso modo, privés ainsi de toute légitimité, pis encore que du temps de Léon, troisième empereur d'Orient et ennemi des images. Mais voici Tamara de Lempicka revalorisée ou, du moins, reproposée à l'attention générale. Et, en vérité, il y aurait tout à redécouvrir ou quasiment ce qui a affleuré de sa production n'est que peu de chose, nul dessin, aucune de ses : toiles qu'elle exécutait au couteau à une date imprécisée; tout ce que l'on a pu revoir, à la Galerie du Luxembourg, ce ne sont que 48 peintures à l'huile saisissantes, de 1925 à 1935, choisies au surplus de manière à former une anthologie Arts Déco partielle. D'autres œuvres pourraient être dénichées dans des musées et des collections privées, pas tous d'accès facile, et du reste reléguées dans des réserves ou des débarras au musée d'Orléans par exemple, ou chez : M. Rufus Bush-Vandercoock à New York, au Petit Palais de Genève, chez le baron Kapp-Herr à Paris, ou encore au musée de Saint-Denis ou chez M. Sierpski-Lidorikis à Athènes, voire chez un M. Grassi en Egypte, et nous ne faisons que citer quelques amateurs, quelques institutions parmi tous ceux, nombreux, qui naguère se disputaient les Lempicka (ainsi que les Romaine Brooks, les Ignacio Zuloaga, les Ferdinand Hodler), avant la Terreur abstraite et tout le tremblement. Toujours est-il qu'il devient désormais possible de réunir suffisamment de renseignements sur la peinture et la vie de Tamara de Lempicka, encore que la démarche ne soit guère aisée, on achoppe et on s'égare souvent, il faut bien se débrouiller, la plupart du temps, avec des reproductions en noir et blanc, généralement floues, avec de vieux catalogues on ne peut plus décevants, un press book labyrinthique et un tantinet frivole, les hyperboles à propos des exploits de l'artiste s'y mariant à l'exaltation de sa beauté et de son élégance incomparables. Ce qui retient dans ses tableaux, j'entends ceux que l'on a remis en circulation, c'est, chez les sujets représentés, la densité de la chair, cérébrale, et immédiate plus exactement, une : synthèse acrobatique du logos et de l'éros, du gel et du feu, qui inspire jusqu'à des rapprochements avec Ingres, avec les apprentis maniéristes de chez Raphaël, avec des proto-romantiques parmi les plus achevés. La singularité des nus et des portraits de Tamara de Lempicka (l'anthropomorphisme est, chez elle, manie, voire obsession) tient avant tout à une mise en page qui les révèle d'emblée et avec éloquence. Ce résultat est acquis par l'immobilité Tamara de Lempicka peignant le portrait de son mari Lempitzki. Photographie par Thérèse Bonney. — et l'amplification somatique des modèles représentés membres allongés et dilatés, attitudes — sculpturales par le contraste entre de rares tons nets et brûlants, brillant comme laques, par , l'économie du détail qui pourrait troubler l'effet instantané. Pour ce qui est de la série de portraits, on se trouve en présence d'une espèce d'« affichisme » de la haute bourgeoisie, ou par moments aristocratie, de l'entre-deux guerres, une représentation nullement indifférente aux suggestions de la publicité, pour ce qui est des finesses et vanités de l'époque. On hume les effluves d'un numéro quelconque de Chanel, on devine la réverbération des abat-jour, on pressent la proximité de James, le valet stoïque de la chanson de Jean Sablon. Et il sied, ici, d'insister justement sur cette particularité des portraits, l'obstination à camper des personnages du monde (ou demi-monde) portés par des modes éphémères à quelque dignité sociale. Dans cette galerie de portraits, les quelques accessoires confirment un climat de luxe, calme et volupté. On entrevoit des gratte-ciel, de sobres tentures, des escaliers et balcons d'hôtels particuliers de style néo-classique moderniste, et les lieux de tourisme de l'élite, par exemple les neiges de Saint-Moritz. Les hommes sont revêtus de complets bien coupés, de smokings, si ce n'est d'uniformes d'apparat, tandis que les dames arborent de grands décolletés, des gants de gala, de vastes chapeaux pour garden-parties. L'agressivité affichiste de ces peintures, la raideur fulgurante qui leur est commune ne comportent pourtant pas la moindre uniformité. Le marquis d'Afflitto est lunaire, Ariette Boucard médusante, alors que le Dr Boucard, inventeur du lactéol, respire une intelligence positive. Il en est qui rêvent éperdument, telle Ira P., ou qui par quelque détachement olympien se refusent à toute compréhension, telle Marjorie Ferry, « La femme au gant » ou Madame M. La duchesse de La Salle, en habit d'amazone, affiche carrément sa mauvaise humeur. Cette diversité psychologique dans la monotonie apparente des schémas plastiques caractérise cette série de portraits et révèle une autre composante originale du talent de l'artiste. Si l'on passe aux nus (qui abondent), on est saisi par je ne sais quoi de tangible, de dévoilé au plus haut point et, en contre-champ, par le regard pénétrant qui les a scrutés. Il s'agit presque toujours de géantes résumées dans leur valeur sexuelle et en somme employées d'une façon ornementale, consistante et naïve (« Sois belle et tais-toi »). Les spécimens les plus manifestes ! de cette réduction à leur masse charnelle sont, sans le moindre doute, « la Belle Rafaëla », dormeuse monumentale qui, dans sa corpulence alanguie, pourrait fort bien trouver place parmi les nombreuses, les lisses concubines du « Bain turc », ou encore le « Nu allongé » et la « Dormeuse ». Quand ces modèles ne paressent pas grassement, guettés dirait-on par des yeux impudiques, elles ont l'air d'endurer on ne sait quelles violences ainsi la trouble : « Andromède » ou la jouvencelle, non moins abusée, de « l'Heure bleue », qui pose les bras levés. Des charades à interpréter, certes, et nullement des revivais d'après l'antique, car ces scènes mythiques, violentes ou élégiaques se déroulent presque toutes dans des décors actuels et point du tout parmi ceux de la fable grecque ou chrétienne. En ce temps-là, Eugène Poughéon lui-même n'hésitait pas à situer des Vénus et des Pégase dans le voisinage du Jockey Club et autres lieux similaires. Son contemporain Emile Aubry mettait sur la croupe d'un centaure une vamp Liberty de l'époque rococo. Toujours est-il que ces nudités de Tamara, à rencontre des nombreuses et glaciales beautés stylisées de ce temps-là, paraissent souvent harcelées jusqu'à en perdre toute retenue et ne sont plus qu'objet des comédies et dramaturgies de la pudeur. Tel est le cas de « Le Modèle », qui s'avance tragiquement vers qui la menace, ou encore de « Suzanne au bain », qui tressaille bel et bien dans sa surprise. Suivant Tamara de Lempicka, le critère sélectif des anatomies semble bien être la santé florissante jointe à quelque absence d'esprit s'imposent, à cet égard, le « Nu assis », : pyramide de membres dominés par un visage vide, l'enfant limpide de « A l'Opéra » ou la grande gourde de « La Colombe ». Par opposition à ce harem d'adorables idiotes, voici la série des dynamiques, d'aucunes ambiguës, d'autres fanfaronnes telles le peintre elle-même qui se : dépeint au volant d'une torpédo, la duchesse de La Salle en amazone, l'extralucide de « La Joueuse de cartes » et enfin cette « Nana de Herrera », danseuse andalouse, allégorie de la lubricité tellurique à l'espagnole. Assurément, des phantasmes de cette espèce ne sont pas allés se mettre sur la toile en vue d'une simple mécanique des formes chez Tamara de Lempicka, les modèles des deux sexes ne sont : nullement prétexte à des bizarreries de style. S'ils n'étaient pas animés par le culte de l'éternel minin, par quelque affinité élective entre l'artiste et son sujet, ces nus ne troubleraient guère, ;nt que masques, points de départ, profils inertes. La preuve en est l'épisode de la 8