Socrate. Alla scoperta della sapienza umana PDF

Preview Socrate. Alla scoperta della sapienza umana

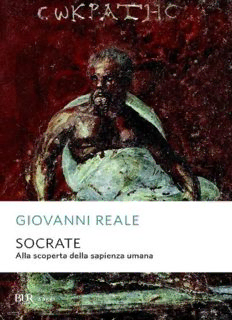

In questo libro Giovanni Reale – il massimo studioso italiano di filosofia antica –, basandosi rigorosamente sulle fonti, ricostruisce la dirompente e scandalosa novità del pensiero socratico e traccia l’indimenticabile ritratto di un pensatore che scelse la morte per non rinnegare le proprie idee, per rispettare le leggi, per testimoniare la sua fede nell’immortalità dell’anima. Giovanni Reale (Candia Lomellina, Pavia 1931) insegna Storia della filosofia antica all’Università Vita-Salute del San Raffaele. È autore di fondamentali contributi sui presocratici, Socrate, Platone, Aristotele, Seneca, Plotino e di una Storia della filosofia greca e romana (Bompiani 2004). Le sue opere sono tradotte in tredici lingue. Ha coordinato la traduzione completa dell’opera platonica, ora edita da Bompiani. Scrive regolarmente per la pagina culturale del “Sole 24 Ore”. GIOVANNI REALE SOCRATE Alla scoperta della sapienza umana Proprietà letteraria riservata © 2000 RCS Libri S.p.A, Milano eISBN 978-88-58-65717-1 Prima edizione digitale 2013 In copertina: Socrate, I sec. Museo Archeologico di Efeso © Erich Lessing / Art Resource, NY Art Director: Francesca Leoneschi Progetto grafico: Emilio Ignozza / theWorldofDOT Per conoscere il mondo BUR visita il sito www.bur.eu Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore. È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata. Fuori dalla cristianità non c’è che Socrate. Tu, o natura nobile e semplice, tu eri veramente un riformatore. Kierkegaard, Diario, 10, p. 140, n. 3910 Socrate – lo confesso - mi è talmente vicino, che devo quasi sempre combattere contro di lui. Nietzsche, estate 1895 Prefazione LA FIGURA DI SOCRATE NELLA SUA AMBIVALENZA STRUTTURALE E NEL SUO MESSAGGIO PROVOCATORIO L’immagine più bella e più toccante della figura di Socrate è stata tracciata da Platone nel finale del Simposio. Si tratta di un testo riconosciuto dai più attenti studiosi come storicamente molto attendibile, e largamente confermato dalle testimonianze di altri autori, oltre che dalla abbondante iconografia pervenutaci. Converrà leggere le parole stesse di Platone, messe in bocca ad Alcibiade che entra ubriaco al banchetto in casa di Agatone: «Signori miei, io comincerò a lodare Socrate così, mediante immagini. Forse egli crederà che io voglia rappresentarlo in modo ridicolo. Ma l’immagine mira allo scopo del vero e non a quello del riso. Dico, dunque, che egli assomiglia moltissimo a quei Sileni, messi in mostra nelle botteghe degli scultori, che gli artigiani costruiscono con zampogne e flauti in mano, e che, quando vengono aperti in due, rivelano di contenere dentro immagini di dèi. E inoltre dico che egli assomiglia al satiro Marsia. In effetti, Socrate, neppure tu potresti mettere in dubbio che nella tua figura sei simile a questi»1. La somiglianza con il Sileno era dovuta soprattutto agli occhi sporgenti, al naso schiacciato e alle labbra tumefatte; la somiglianza con Marsia era basata sulla potenza e sulla capacità d’incanto che provenivano dalla bocca di Socrate, con la sola differenza che, mentre la potenza di Marsia derivava dal suono dello strumento musicale del flauto, quella di Socrate dipendeva dalle sole parole che uscivano dalla sua bocca. Però i tratti del viso di Socrate che assomigliano a quelli di un Satiro non sono se non un rivestimento esteriore, in quanto, dice Alcibiade: «dentro, se lo si apre, immaginate di quanta temperanza è ripieno?»2. Con la stessa immagine vengono rappresentati anche i discorsi di Socrate, oltre che il suo viso: «Anche questo in principio non vi ho detto: che i suoi discorsi assomigliano moltissimo ai Sileni che si aprono. Infatti, se uno intendesse ascoltare i discorsi di Socrate, gli potrebbero sembrare del tutto ridicoli: tali sono i termini e le espressioni con cui sono avvolti dal di fuori, appunto come la pelle di un arrogante Satiro. Infatti, parla di asini da soma e di fabbri e di calzolai e di conciapelli, e sembra che dica sempre le medesime cose con le medesime parole, al punto che ogni uomo che non lo abbia praticato e non capisca riderebbe dei suoi discorsi. Ma se uno li vede aperti ed entra in essi, troverà, in primo luogo, che sono i soli discorsi che hanno dentro un pensiero, e, poi, che sono divinissimi e hanno in sé moltissime immagini di virtù, e che mirano alla maggior parte delle cose, e anzi, meglio ancora, a tutte quelle cose sulle quali deve riflettere colui che vuole diventare un uomo buono»3. Sono splendide raffigurazioni che rispecchiano quella «ambiguità» e quella «ambivalenza strutturale» che caratterizza non solo il messaggio di Socrate, ma il metodo stesso dell’ironia con cui egli lo comunica, e addirittura il suo modo di essere e di vivere, come vedremo a più riprese. Socrate stesso si qualificava come «strano», ossia stravagante e fuori dal normale (átopos), come Platone ribadisce più volte. E poneva il fine della sua ricerca nell’esame di se stesso «per vedere se non si dia il caso che io sia una qualche bestia più intricata e pervasa di brame più di Tifone, o se sia, invece, un essere vivente più mansueto e più semplice, partecipe per natura di una sorte divina e senza fumosa arroganza»4. Avremmo potuto dare a questo libro il titolo: Socrate, chi sei?, puntando proprio sull’ambiguità dell’espressione, che è particolarmente eloquente. Infatti, essa esprime, in primo luogo, una domanda che Socrate pone a se medesimo. Ma, in secondo luogo, esprime anche una domanda che noi poniamo proprio a lui. Infatti, per dirla con Nietzsche, Socrate è come una «problematicissima apparizione dell’antichità»; o, per dirla con espressioni abbastanza ricorrenti, è una figura misteriosa che costituisce una sorta di enigma, assai difficile da risolvere. L’affermazione che Platone stesso mette in bocca ad Alcibiade è provocatoria ed emblematica a un tempo: «Dovete sapere che nessuno di voi conosce Socrate»5. Una caratteristica tipica dei Sileni era la bruttezza fisica, cui corrisponde in proporzione analoga la bruttezza di Socrate, da tutti riconosciuta. Ecco come interpretava questa bruttezza di Socrate uno dei suoi più grandi nemici, ossia Nietzsche: «Per i suoi natali Socrate apparterrebbe al popolo minuto: Socrate era plebaglia. È noto, e lo si può vedere anche oggi, quanto egli fosse brutto. Ma la bruttezza, un’obiezione di per se stessa, è tra i Greci quasi una confutazione. E Socrate era poi veramente un Greco? La bruttezza è abbastanza spesso l’espressione di uno sviluppo ibrido, ostacolato dall’incrocio. In altri casi essa appare come un’involuzione nello sviluppo. Gli antropologi che si interessano di criminologia ci dicono che il delinquente tipico è brutto: monstrum in fronte, monstrum in animo. Ma il delinquente è un décadent. Era Socrate un delinquente tipico? Per lo meno a ciò non contraddice quel famoso giudizio fisionomico che aveva un suono così urtante per gli amici di Socrate. Uno straniero che si intendeva di volti, allorché venne ad Atene, disse in faccia a Socrate che egli era un monstrum – che nascondeva in sé tutti i vizi e le bramosie peggiori. E Socrate si limitò a rispondere: “Lei mi conosce, signore!”»6. Ed ecco come Socrate, con uno straordinario gioco ironico, capovolgeva la propria bruttezza nel suo contrario, in una gustosissima scena del Simposio di Senofonte. Critobulo, famoso per la sua bellezza, viene invitato da Callia ad accettare di partecipare a una gara, mettendo a confronto la propria bellezza con quella di Socrate. Critobulo accetta di rispondere come in un processo alle ragioni che Socrate stesso avrebbe addotto, chiedendo solo che, prima della votazione sull’esito della gara, si accostasse la lucerna ai loro volti. Alla prima domanda di Socrate su ciò che si intende per bellezza, visto che si dicono belli animali e anche cose inanimate come uno scudo, una spada e un’asta, Critolulo risponde che sono belli in quanto servono ai nostri bisogni in maniera adeguata. Al che Socrate fa seguire questo gustosissimo ragionamento, giocato su una straordinaria ambiguità ironica: – «Allora sai perché ci servono gli occhi?». – «Per vedere, è chiaro». – «Se è così, i miei occhi sarebbero più belli dei tuoi». – «E come?». – «Perché i tuoi guardano solo diritto, i miei anche per traverso, giacché sporgono in fuori». – «Ma allora, secondo te, il granchio ha gli occhi più belli di tutti gli animali?».

Description: