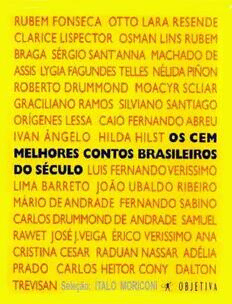

Os Cem Melhores Contos Brasileiros do Século PDF

Preview Os Cem Melhores Contos Brasileiros do Século

Os Cem Melhores Contos Brasileiros do Século Ítalo Moriconi Introdução Ítalo Moriconi QUANDO FUI CONVIDADO pela Editora Objetiva para realizar o presente projeto, fiquei entusiasmado com a proposta — escolher os cem melhores contos do século 20 neste momento de virada para o 21. Vi logo que teria pela frente um trabalho bastante prazeroso, apesar do esforço de pesquisa que me exigiria. Por outro lado, havia o desafio colocado pela editora de que a seleção dos contos se pautasse não em critérios acadêmicos e sim em critérios de gosto e qualidade. Para quem como eu trabalha na universidade há mais de vinte anos, o desafio equivalia a me colocar em cima de uma corda bamba. Na Academia estamos sempre relativizando todo e qualquer conceito de qualidade. Mas, como leitores “normais” que simultaneamente somos, pois também curtimos a literatura para além das polêmicas doutrinárias, sabemos muito bem que existem o bom e o ruim, o perfeito e o ridículo, o eterno e o anacrônico. Sabemos bem que sempre é possível separar joio de trigo. Caberá ao leitor desta coletânea julgar como me saí na tarefa e avaliar se os contos aqui apresentados são realmente excelentes, como acredito que todos são. Enquanto realizava as pesquisas, leituras e releituras que me levaram às escolhas finais, não só confirmei que a arte do conto brasileiro moderno é de nível superior, como tive a alegria de constatar que ela não parou de melhorar e aperfeiçoar-se à medida que o tempo passava. Claro que temos grandes obras-primas da ficção curta na primeira metade do século. Elas estão incluídas neste volume. Algumas são bastante representativas dos movimentos culturais que formataram o sentir e o pensar brasileiros nas diversas fases da história contemporânea. Mas o fato incontestável é que a partir dos anos 60 o conto passou por verdadeira explosão em nosso país, uma autêntica revolução de qualidade. A velocidade narrativa, a capacidade de nocautear o leitor com seu impacto dramático concentrado, lembrando aqui a definição de conto dada pelo mestre Julio Cortázar, fizeram do gênero o espaço literário mais adequado à tradução dos sentimentos profundos e das contradições que agitaram nossa alma basicamente urbana no decorrer das últimas quatro décadas. Pelo menos quando o assunto é ficção curta, essas décadas dominam o século, tanto em quantidade quanto em qualidade. O período iniciado nos anos 60 instaura também o próprio conceito de conto ainda hoje vigente. Muitas narrativas classificadas como tal por nossos autores tradicionais parecem ao leitor atual enfadonhas e arrastadas, por serem muito longas, ajustando-se melhor ao conceito literário de “novela” em português. Ainda utilizando a definição de Cortázar, o romance e, por extensão, a novela seriam os gêneros que vencem o leitor por pontos e não por nocaute. Pelos critérios atuais, pode-se dizer que um conto é uma narrativa de no máximo 20 a 25 páginas. A partir daí, já começam a ser franqueadas as dimensões e o ritmo narrativo daquilo que nossa tradição literária chama de novela ou noveleta. A seleção aqui apresentada reflete um olhar compromissadamente contemporâneo, mesmo quando volta-se para os clássicos do início do século e da fase modernista. Ou seja, aqui estão os melhores contos do século tal como vistos por um olhar do final dos anos 90, pertencente a alguém cuja cabeça foi feita já depois dos anos 60. Lamento apenas que os contos de Guimarães Rosa escolhidos para a antologia não pudessem ser incluídos por dificuldades relativas à cessão de direitos autorais. Seja como for, acredito que meu olhar seletivo, além de trazer do passado recente um determinado tipo de bagagem, visa também o futuro e revela indícios de como estaremos lendo, sentindo e julgando nos próximos anos, quem sabe nas próximas décadas. Tenho a convicção de que a imensa maioria destes cem contos vai vencer o tempo e continuar recebendo o mesmo nível de reconhecimento e aclamação que aqui lhes é conferido. Diante do fato de que os contos escolhidos abarcam grande heterogeneidade temática e ao mesmo tempo se relacionam entre si de maneiras as mais variadas e inesperadas, julgamos, eu e os editores, que a melhor forma de dividir e ordenar o conteúdo do livro seria por seções que correspondessem a períodos cronológicos, entendidos porém de modo flexível. Assim, tais períodos devem ser encarados como marcações mais ou menos genéricas, destinadas a facilitar o manuseio do volume pelo leitor, embora tenham sido recortados de maneira a dar uma rápida e eficaz ideia da evolução do gênero ao longo do século. A divisão em seções permite também que o leitor mexa-se no volume com liberdade, sem seguir necessariamente uma ordem linear de leitura. Haverá leitores que gostam de uma perspectiva mais histórica — a esses se recomenda que sigam a sequência cronológica das seções. Já outros estão mais visceralmente ligados à dinâmica do atual e haverão de querer começar a leitura pelas décadas mais recentes. Creio que nenhum dos dois grupos sairá decepcionado. Devido à quantidade de material de qualidade de que dispúnhamos, as décadas recentes foram separadas uma a uma, cada qual com sua personalidade muito própria. Em contrapartida, dividimos a primeira parte do século em duas grandes seções, uma primeira que reúne contos publicados entre 1900 e a década de 1930 e uma segunda seção com contos dos anos 40 e 50. A primeira seção (“Memórias de ferro, desejos de tarlatana”) busca refletir a diversidade estética característica das primeiras décadas do século, juntando Machado de Assis a autores regionalistas e estes a autores já modernistas, tanto da fase “heróica” dos anos 20, como Alcântara Machado e João Alphonsus, quanto da fase mais “madura” dos anos 30 em diante, como o Graciliano Ramos, autor do imortal “Baleia”, conto que depois apareceu como capítulo do romance Vidas Secas. A segunda seção (“Modernos, maduros, líricos”) traz a produção contística dos grandes autores que dominaram a cena literária nos anos 40/50 e entraram para os manuais escolares e para os cânones acadêmicos como os escritores modelares do século. Cabe no entanto observar que alguns destes últimos acabaram não incluídos no presente volume pelo simples motivo de que não chegaram a praticar a arte do conto com a assiduidade e relevância que dedicaram ao romance ou à poesia. Estou me referindo a autores como Jorge Amado, José Lins do Rego, Lúcio Cardoso, Jorge de Lima, João Cabral, entre muitos outros. No entanto, foi possível incluir aqui os belos contos de Erico Verissimo, Rachel de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade, que nada ficam a dever aos que saíram da imaginação de contistas contumazes como Aníbal Machado, Orígenes Lessa, Bernardo Élis, José da Veiga. O levantamento dos contos escritos nas décadas de 1960 a 1990 levou a algumas constatações interessantes. Primeiro, como já dito, de que a arte do gênero não cessa de melhorar em nossa literatura, por mais que muitas vezes se divulgue a ideia de estarmos vivendo tempos iletrados e de que não existe uma nova geração de escritores profissionais. Esta antologia nega isso peremptoriamente. Nos anos 90, não apenas o conto como gênero esteve muito em evidência, como também ficou patente a existência de uma tendência à diversificação estilística e temática, claramente apontando para novos caminhos estéticos, distintos dos que prevaleceram desde os anos 60 até os 80. Por isso, julguei apropriado criar uma seção (“Estranhos e intrusos”) composta apenas por contos da década recém-encerrada. Na prática, essa seção constitui uma antologia-dentro-da-antologia, a primeira seleção de melhores contos dos anos 90 apresentada ao público leitor brasileiro. A mesma coisa se pode dizer da seção “Roteiros do corpo”, que reúne a seleção de contos publicados nos anos 80. Não conheço nenhuma antologia geral cobrindo especificamente essa década, apesar de agora estar claro para mim ter sido ela brilhante na área do conto. Nos anos 80 ocorreu uma espécie de retorno do romance que atraiu muita mídia, deixando meio na sombra a produção contística. Esta no entanto também estava correndo solta, o que já na época se podia perceber pelo impacto de autores como Márcia Denser, Caio Fernando Abreu, Sérgio Sant’Anna. Outro fator que impediu a revelação imediata da riqueza do conto brasileiro nos anos 80 foi o duradouro impacto exercido pela produção dos anos 70, período que entrou para a história literária como a década do conto, a década em que se deu o boom do conto, como se dizia na época. Caberia talvez fazer uma pesquisa histórica para tentar entender por que tantos jovens escritores talentosos invadiram a literatura brasileira nos anos 70, escrevendo sem meios-tons, abrindo escaninhos sombrios da experiência humana, diversificando a imagem do nacional sem aderir a linguagens regionalistas. E sobretudo senhores de técnicas narrativas e de agilidade na escrita. Todos esses traços na verdade se acentuaram na produção dos anos 80. Assim, para além das diferenças, existe uma profunda linha de continuidade entre os anos 70 e 80, algo que me parece poder ser melhor visto agora, conquistado certo distanciamento no tempo. O que é próprio e distintivo dos 80 é a exacerbação do erótico — principalmente feminino — e, no final da década, uma onda de baixo astral fim de siècle, particularmente nessa área mesma de Eros, diante das limitações impostas pela epidemia da Aids. Cada uma das seções em que foi distribuída a matéria deste livro é precedida de uma nota introdutória apresentando sucintamente os traços mais característicos do período em questão. Óbvio que isso não significa que todos os contos ali contidos necessariamente ilustrem o conteúdo da nota introdutória. O cenário real é sempre mais complexo que as definições histórico-conceituais e tal complexidade está expressa em todas as seções. Quanto à sequenciação dos contos no interior de cada seção, não nos ativemos estritamente à cronologia. Contos mais antigos podem aparecer no final da seção e vice-versa. A sequenciação dos contos dentro de cada seção obedeceu a critérios mais soltos, buscando relacionar e contrastar textos, criar efeitos e associações, mas tudo dentro daquele contexto de época mais geral definido pela seção. Por isso, preferimos deixar os contos sem indicação de data, para que sejam lidos apenas enquanto histórias, capazes de agradar a leitores de qualquer época. Quem quiser saber o ano exato de publicação de cada conto, deverá consultar a seção “Referências bibliográficas” no final do volume. Aviso aos navegantes. Na seleção aqui apresentada foram feitas algumas escolhas pouco ortodoxas, que se justificam, além da qualidade intrínseca dos textos, por indicar ao leitor a porosidade do gênero conto, a capacidade que o conto tem de confluir e confundir-se com gêneros próximos, como o poema em prosa, a crônica, a página de meditação, o perfil de uma personagem, a página autobiográfica. Para homenagear o fato de que poetas quando escrevem prosa de ficção usualmente optam pela narrativa curta, incluímos textos não só do veterano Drummond, mas também de Adélia Prado e Ana Cristina César, duas escritoras mulheres que romperam barreiras nos contraditórios anos 70. Para marcar o fato de que alguns de nossos bons contos foram escritos por exímios cronistas, deixamos de lado o imbróglio conceitual que isso pode acarretar e incluímos exemplares de Rubem Braga, Fernando Sabino, Luis Fernando Verissimo. De Graciliano Ramos, além do Doublé de conto e capítulo de romance que é “Baleia”, optamos por incluir uma narrativa extraída de Infância, seu livro de histórias autobiográficas, que considero bastante superior, enquanto livro de contos, ao livro oficial de ficção curta de Graciliano que é Insônia. Dentro ainda do tópico “escolhas heterodoxas”, cabe assinalar que, por outro lado, optou-se por não incluir excertos de narrativas maiores, algo que às vezes se tem feito em antologias Gostaria de fechar esta introdução agradecendo aos editores a confiança demonstrada em meu trabalho. Muito especialmente, agradeço a Isa Pessôa sua dedicação ao projeto. Sem ela e sem os comentários e sugestões das várias instâncias envolvidas na produção, este livro teria um perfil diferente do que está sendo finalmente apresentado aqui. Eu e Isa discutimos os contos selecionados um a um e destas discussões surgiram retificações que foram tornando a coletânea cada vez melhor e mais adequada aos objetivos do projeto. No dia- a-dia da lenta e apaixonante montagem deste vasto painel do conto brasileiro moderno, junto com Isa Pessôa e sua valorosa equipe de apoio, é que fui entendendo o que se pretendia com uma seleção não pautada por critérios acadêmicos. Tratava-se de fazer uma leitura com olhos livres, uma leitura desprovida de pré-conceitos doutrinários ou teóricos. Tratava-se de não colocar um conto porque fosse representativo de alguma ideia abstrata, mas sim porque podia agradar ao leitor qualquer, aquele leitor ou leitora interessado/a apenas numa boa história, bem contada e bem escrita. O mais espantoso de tudo é que depois de conseguir colocar entre parênteses boa parte de certos hábitos acadêmicos meus, acabei chegando a uma seleção final que, tenho certeza, agradará tanto ao grande público quanto ao público das escolas e principalmente das universidades. Agradeço também a minhas colegas do Instituto de Letras da UERJ, Maria Aparecida Salgueiro e Maria Consuelo Campos, pelos livros e pelas dicas, e a Soraya Ferreira, sem cujo apoio logístico a primeira etapa da pesquisa teria sido bem mais difícil. Ao leitor, desejo que se divirta, se emocione, se perca em pensamentos, se revolte, gargalhe e chore com esses contos, tanto quanto eu me diverti, me emocionei, me perdi e me reencontrei. Rio, fevereiro de 2000. De 1900 aos anos 30 Memórias de ferro, desejos de tarlatana Entre o passado triste e rural que persiste e o futuro vertiginoso que não chegou, o presente das primeiras décadas do século 20 explora linguagens diversas. Estamos rompendo os ferros da escravidão, alimentamos sonhos de carnaval e tarlatana, velocidade e multidão. São décadas em que ainda não existe uma linguagem brasileira padrão. Por isso, os contistas experimentam os mais variados estilos — desde os estrangeirismos à La mode de João do Rio aos regionalismos gaúcho e paulista de Simões Lopes Neto e Alcântara Machado, passando pelo insuperável, o eterno e moderno Machado de Assis. Por sorte, o maior escritor brasileiro do século 19 ainda estava vivo nos primeiros anos do século 20 (morreu em 1908). Tempo suficiente para escrever a obra-prima com que abrimos este volume. Pai contra mãe Machado de Assis A ESCRAVIDÃO LEVOU consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo oficio. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé; havia também a máscara de folha- de-flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam dois pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas, à venda, na porta das lojas. Mas não cuidemos de máscaras. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também, à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com pouco era pegado. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida; havia alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau; além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no Valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam ao senhor que lhes marcassem aluguel, e iam ganhá-lo fora, quitandando. Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lho levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa: “gratificar-se-a generosamente”, — ou