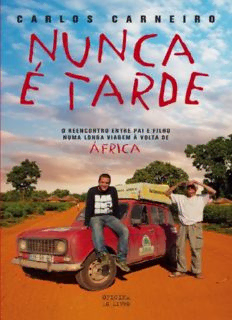

Nunca é Tarde PDF

Preview Nunca é Tarde

Para a minha irmã Mariana Pai e filho dentro da Catrela, Portugal Introdução Se tenho uma recordação forte do meu pai é diante de um enorme espelho dourado que havia no hall do nosso T4 no Campo Pequeno. Todas as manhãs, num rito solene, ajeitava a gravata envolto numa névoa de Azarro, agarrado à sua mala de pele cheia de seriedade, projectos de engenharia e de barragens. Uma imagem sólida e distante que eu observava nos meus mirrados seis anos. Para mim, o meu pai era uma mistura de padre com mago, uma figura etérea e incompreensível a quem devia respeito para não sair das graças de Deus nem acabar os dias no inferno a fumegar como uma tosta mista. Aquele pai diante do espelho tinha acabado de regressar de Moçambique, e essa foi das poucas alturas em que convivemos diariamente em Lisboa. Depois partiu para Marrocos, e mais tarde separou-se da minha mãe. Os anos passaram e pouco herdei da sua racionalidade científica e espírito competitivo. Tornei-me um engenheiro autodidacta de castelos no ar. Cheguei aos 35 anos com um portátil, uma máquina fotográfica, uma Sachs encostada na garagem de um amigo, zero filhos e uma conta subnutrida no banco. Tenho um património limitado às fronteiras do couro cabeludo. Só uma grande separação pode dar azo a uma grande viagem. Uma família feliz consegue atravessar a vida, fresca como um regato, no mais puro sedentarismo. Não precisa de loucuras para se encontrar. Por isso, este não é um manual de boas relações para pais e filhos. É um reencontro, uma travessia de África que se cruza com os passados e rumos de vida de ambos, os quais tanto nos afastaram e depois nos uniram com esta odisseia. O meu rumo foi ser viajante. No início, as viagens entram-nos como um intervalo. Largamos o peso do quotidiano, observamos o mundo e a nós próprios com um novo par de olhos. Uma viagem tem o poder viciante da regeneração. Mas quando todo o sistema se inverte e o quotidiano é estarmos afastados, a nossa casa torna-se um lugar exótico e o nosso círculo de amizades efémero, uma energia estranha serve-nos de combustível para a vida. Conheci vários viajantes compulsivos e divido-os em três categorias: o indómito, o fugitivo e o melancólico. O indómito viaja pela façanha. Quanto mais remoto é o lugar, melhor para o seu ego. Vai onde nunca ninguém pisou, como ninguém ousou. Em tempos de paz, torna-se um contemplativo, encontrando alguma mística em cada pôr do Sol e uma lição de vida em cada encontro. Endeusa as viagens para se endeusar a si mesmo. Tem um lado positivamente infantil. O fugitivo procura no mundo a paz que não encontra em casa. Pode fugir de um desgosto de amor, do álcool, da neurose civilizacional ou, apenas, dele próprio. São os viajantes mais corajosos e com as histórias mais rocambolescas. Têm pouco a perder e viajam nos limites. São também os mais interessantes de ouvir e difíceis de apanhar. Quando a minha mãe percebeu que me começava a dedicar com demasiada intensidade a esta actividade tão estéril para a carteira que é viajar, disse-me que eu pertencia ao grupo dos fugitivos e que me atirava às viagens por escapismo. Tinha razão, mas apenas em parte. Tal como o fugitivo, tenho alguma descrença em mim próprio. Mas pertenço definitivamente ao último grupo: o dos melancólicos. O viajante melancólico é uma vítima amolecida do progresso. Sente-se uma dona de casa que largou as frescuras do tanque municipal e as tagarelices com as vizinhas para se enfiar em casa, deixando-se entediar pela máquina de lavar roupa e a televisão. Os dias passam num silêncio fúnebre e a vida real não é a sua, mas aquela que lhe entra, à distância, pela janela. O viajante melancólico é inábil para viver na sociedade que o criou. Não se revolta como o fugitivo, apenas se aborrece e deixa-se levar pelo lado triste e ocioso da modernidade. O tecto começa a pesar-lhe nos ombros, os telefonemas provocam-lhe uma adrenalina de emboscada e o sofá é como uma dose cavalar de ansiolíticos. Foram overdoses de sedentarismo que me tornaram viajante. * Na altura em que este projecto passou a viagem, definia o meu pai como «um pai engenheiro reformado, que nunca acampou». Era uma definição simples e redutora. Poucos anos antes, ele já alimentara um sonho que era para mim a mais apoteótica e dourada das reformas: dar a volta ao mundo num veleiro. Imaginava-o de braços musculados, tisnado de sol e sal, a receber-me numa ilha do Pacífico com o sorriso calmo e louco dos marinheiros, a sorver um pesado cachimbo. A minha madrasta caribenha assava peixe fresco a seu lado. Fizemos mil e um planos de encontros em paraísos tropicais. Nunca me posso esquecer das suas palavras: «Não te preocupes que não me vou reformar para pôr a camisola de alças e espreitar o mundo através das persianas.» Foi uma longa batalha: tirou o curso de patrão de alto mar durante mais de um ano e, durante outros dois, procurou o barco perfeito com uma paciência de chinês e uma perfeição de ginasta olímpico. Ainda fui com ele à Holanda e a Inglaterra ver barcos, numa viagem de sete dias onde apanhámos quatro multas e nos perdemos inúmeras vezes. Finalmente encontrou o que queria na Dinamarca. Deu a entrada para o barco, mas foi vigarizado por um velhinho nórdico. O dinheiro desapareceu, o barco também, e assim naufragou o sonho do meu pai de dar a volta ao mundo num veleiro perfeito. Temi que jamais viajasse com ele, tirando os esparsos passeios a Castro Daire para rezar aos meus avós e ajoelhar-me no jazigo familiar, onde todos nos juntaremos um dia para a mais garantida das viagens. * Nenhum homem no perfeito juízo acorda a pensar que vai dar a volta a África com o seu pai reformado. É uma ideia absurda. Aquele domingo solarengo parecia igual a tantos outros: uma almoçarada a falar da vida, de projectos, do estado do país, das derrotas do Sporting e outras banalidades. As viagens vinham sempre à tona. Desde o fracasso do barco que andava a desafiar o meu pai para um encontro na América Central (onde trabalho como guia de viagens), uma parte do mundo onde a falta de dinheiro e a alegria convivem em proporções iguais. É uma lição de que todos precisamos. Quando tínhamos tudo acertado, mais uma vez os planos caíram em saco roto. O meu pai teve de ser operado de urgência. Depois do almoço fomos ao pátio da minha irmã Mariana beber mais uns copos de vinho à sombra das buganvílias. Comentávamos o falhanço do nosso plano da América Latina. Sempre que programávamos uma viagem, estava condenada ao insucesso. E então ele diz-me sem aviso: – Estive a fazer umas contas e consigo ter mil euros disponíveis por mês para fazermos uma viagem e deixar tudo resolvido em Lisboa. Ajeitei-me na cadeira com os olhos a brilhar. Quando o tema é viajar fico tão vulnerável como uma mulher deprimida nas compras. Pensando que, poucos anos antes, tinha viajado de Lisboa até Dacar de bicicleta com apenas mil euros, e durante quatro meses e meio (no projecto Até onde vais com 1000 euros?), aquele orçamento pareceu-me infinito. Ainda atordoado, perguntei: – Mas uma viagem na América Central? – Não sei... Andava obcecado com uma ideia há anos: atravessar um novo continente. Já fizera uma grande viagem transcontinental – um ano por terra do México ao Brasil – e andava em pulgas para poder fazer outra do género. As grandes rotas do mundo precisam de muita energia, as pequenas de muito dinheiro. Gostava de fazer as grandes quanto antes. Continuámos num diálogo excêntrico e rápido como um jogo de pingue-pongue. Respondi-lhe: – Ando com vontade de voltar a fazer todo um continente. – Para isso, voltava a África. – Como irmos de carro até Angola? – Para chegar a Angola mais vale dar a volta toda a África. Não vamos deixar o carro a meio caminho, não faz sentido. Selámos a viagem num brinde. E assim, no meio do nada, estávamos metidos na aventura das nossas vidas. Algumas dúvidas saltaram-me como molas: fazer tamanha jornada com mil euros por mês? E como seria viajar com um pai que desconheço no dia-a-dia, de quem vivo afastado há 20 anos e pelo qual nutro um respeito quase reverencial? A pergunta mais inteligente que me ocorreu foi: – E posso dizer palavrões? – Se eu também puder dizer, podes! Era um avanço importante. A única forma de atravessar África com pouco dinheiro era de carro e a fazer campismo selvagem – sobre isso não havia dúvidas. Lembrei-me de uma Renault 4L, já que uns meses antes ajudara a minha irmã a comprar uma. Mais barato era difícil de encontrar e, além do mais, tinha uma qualidade importante numa viagem a África – simplicidade. Abrimos a segunda garrafa. Estávamos embriagados com aquele momento de viragem. Quando se dá um passo tão significativo, sente-se uma energia estranha, um histerismo contido e o ego a contemplar-se no seu próprio palco. O meu pai e eu sabíamos perfeitamente que aquela tarde teria consequências; não se ficaria por uma conversa excêntrica. Fui buscar um velho e grande mapa-mundo e fizemos a primeira de muitas preparações irreais: contámos a palmo cerca de 40 000 quilómetros em África (quatro palmos), o que daria seis meses de viagem a uma média de 200 quilómetro por dia. Lancei a ideia de irmos numa Renault 4L, ao que o meu pai torceu o nariz. Nisto somos o extremo oposto. Eu projecto com o coração e entrego-me às justas mãos do Olimpo. Para um engenheiro civil, o destino é um cálculo com margem de erro que se alimenta num prado de números com regatos de equações. Justifiquei a escolha com o baixo preço e a facilidade de resolver avarias que certamente surgiriam na viagem por África. O meu pai acabou por aceitar a ideia mais facilmente do que imaginava. Comecei nessa tarde a procurar a 4L mais barata da Internet. Despedimo-nos e combinámos que a partida seria no início da Primavera de 2011, seis meses depois daquele memorável almoço familiar. No calor do entusiasmo, liguei a uma amiga para dar a grande novidade. Ela respondeu-me secamente: – Tanto tempo com o teu pai? Estás doido, não vais aguentar. * Quem já não se impressiona com estas extravagâncias é o meu velho amigo e companheiro de viagens, Pedro Dias. Quando lhe contei as novidades, apenas sorriu e comentou: – Não vai ser fácil. África já é o que é. Ainda por cima com um pai…. Como em todas as viagens desafiei-o de imediato: – E tu? Alinhas? Conheço o Pedro de ginjeira, o que implica desconhecê-lo em grande medida. Sempre foi misterioso e pouco comunicativo, mesmo com os amigos mais íntimos. Ao seu lado sinto-me várias vezes uma galinha egocêntrica e alcoviteira. Mas há duas coisas que normalmente o vergam: motos e viagens. Percorremos juntos várias partes do mundo, incluindo longas travessias pelo Médio Oriente, Sudoeste Asiático e América Latina, a tal que fizemos de ponta a ponta durante um ano inteiro. Sabia perfeitamente que lhe ia ser difícil resistir a atravessar o continente mais magnético no mundo dos viajantes. O grande problema era sempre o mesmo e igual ao meu: dinheiro. Como a reforma do meu pai pagava as despesas de transporte, o orçamento era bastante aceitável. Atirei-lhe com todos os argumentos sabendo que, como sempre, ele ia esperar até as coisas estarem suficientemente quentes para entrar na onda, nunca na crista, sempre na esteira. O Pedro não viaja por antecipação. Mas percebi que provavelmente se juntaria a nós. Era um alívio. Três é um número mágico: contribui para desempates democráticos e para a agilidade de um grupo, e se alguém quiser tirar umas férias dos outros pode ir embora sem grandes problemas – ficam dois com o carro a tomar conta da bagagem. Acima de tudo, assustava-me a ideia de fazer uma viagem tão intensa e desgastante sozinho com o meu pai. Com o Pedro seria diferente: conhecemo-nos como ninguém e fazemos uma sólida dupla de viagem. Damos espaço um ao outro, falamos pouco e tomamos decisões quase sem pensar. Mais do que sítios específicos procuramos «filmes», e quanto mais estranhos melhor. Preferimos a pensão decadente ao monumento esplendoroso, a tasca à beira da estrada à esplanada com cheiro a capuccino. Perante dúvidas existenciais somos mais rápidos a encolher os ombros do que a impor ideias. O meu lado pacífico de beirão entende-se bem com o seu costado goês, estóico e paciente. Tinha uma confiança cega no Pedro Dias, alimentada por vinte e cinco anos de amizade, e nesta altura não me passava pela cabeça o que iria acontecer, com tantos quilómetros e países pela frente. Esta era, definitivamente, uma viagem diferente de todas as outras. *

Description: