l'italienne à alger PDF

Preview l'italienne à alger

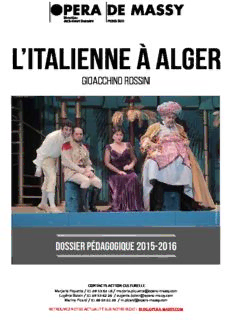

L’ITALIENNE À ALGER GIOACCHINO ROSSINI e ess Dr n a hristi C © DOSSIER PÉDAGOGIQUE 2015-2016 CONTACTS ACTION CULTURELLE Marjorie Piquette / 01 69 53 62 16 / [email protected] Eugénie Boivin / 01 69 53 62 26 / [email protected] Marine Picard / 01 69 53 62 26 / [email protected] RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR NOTRE BLOG : BLOG.OPERA-MASSY.COM 2 r e g Vendredi 11 mars (20h) l a Dimanche 13 mars (16h) à Répétiton générale : mercredi 9 mars (20h) e durée : 2h40 (avec entracte) n n e li a t OPÉRA-BOUFFE EN 2 ACTES - 1813 L’i Direction musicale Dominique Rouits y Mise en scène et costumes Nicola Berloffa s assisté de Stefano Annoni s a Lumières Gianluca Antolini m Décors Rifail Ajdarpasic e d Avec a r Isabella Aude Extremo é Mustafà Donato Di Stefano p O Elvira Eduarda Melo 6 Zulma Amaya Dominguez 1 0 Taddeo Giulio Mastrototaro 2 - Lindoro Manuel Nuñez Camelino 5 Hally Yuri Kissin 1 0 2 Chœur et Orchestre de l’Opéra de Massy Opéra chanté en italien surtitré en français Production : Opéra Grand Avignon, Opéra de Marseille, Opéra de Vichy, Opéra de Massy L’Opéra de massy est subventionné par: et remercie ses partenaires : Le service d’Action Culturelle de l’Opéra de Massy est membre du Réseau Européen pour la Sensibilisation à l’Opéra 3 SOMMAIRE r e 04 _ LE COMPOSITEUR g l a à 06 _ L’ARGUMENT e n n 08 _ EN SAVOIR PLUS... SUR L’ŒUVRE e li a t 12 _ EN SAVOIR PLUS... SUR LE CONTEXTE L’i y 13 _ RESSOURCES s s a m 18 _ LA PRODUCTION e d a 20 _ EN SAVOIR PLUS... SUR LA VOIX r é p O 21 _ LES INSTRUMENTS DE L’ORCHESTRE 6 1 0 2 24 _ LES INGRÉDIENTS DE L’OPÉRA - 5 1 0 25 _ ACTION CULTURELLE 2 Personnage d’Elvire dans l’Italienne à Alger Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 4 LE COMPOSITEUR r GIOACCHINO ROSSINI (1792-1868) e g l a Gioacchino Rossini est le plus célèbre auteur d’opéras de son époque : il réforma à l’art lyrique de son pays et fut également l’un des plus grands illustrateurs du bel e n canto au XIXe siècle, style qui s’attache plus à la beauté de la ligne mélodique qu’à n l’intrigue ou aux sentiments. e li Il accompagna son père au violon dans des orchestres de village dès son plus jeune a âge. Il s’initia au cor d’harmonie, au chant, et suivit les cours de violoncelle, de piano, t L’i puis d’écriture du conservatoire de Bologne. Il signa à douze ans ses premières Sonates à quatre (1804) pour violons, violoncelle et contrebasse. À quinze ans, il y complétait son apprentissage en recopiant les grands airs des opéras de Mozart, en s s travaillant lui-même les harmonisations. a Rossini quitta le conservatoire en 1810, révélant bientôt la fécondité de son m inspiration. e d Le premier succès du compositeur, Le Barbier de Séville (1816), qui demeure le plus célèbre de ses opéras, fut écrit en a treize jours. En dix-neuf ans, Rossini écrivit quarante opéras, dont les plus joués et les plus appréciés de nos jours sont r é L’Italiana in Algeri (L’Italienne à Alger, 1813), La Gazza ladra (La Pie voleuse, 1813), Il Turco in Italia (le Turc en Italie, p 1814), La Cenerentola (Cendrillon, 1817), Semiramide (1823), Le Voyage à Reims (1825) et Le Comte Ory (1828). Comme O Mozart le fit avant lui, Rossini n’hésita pas, pour faire face à tant de commandes, à reproduire d’une œuvre à l’autre des 6 1 passages entiers. Ses mélodies, qui frappent l’attention de l’auditeur, eurent immédiatement un grand succès. Mais ses 0 2 opéras bouffes séduisirent ses contemporains pour bien d’autres raisons. Un des secrets de composition de Rossini réside - 5 en effet dans l’emploi qu’il fit du crescendo : grâce aux élancements qui en résultaient, il parvenait à emporter littéralement 1 0 ses auditeurs, mais aussi les musiciens de l’orchestre, eux-mêmes saisis par l’effervescence joyeuse de sa musique. 2 À Paris, où il prit en 1823 la direction du Théâtre-Italien, le compositeur fut accueilli avec enthousiasme, comme en témoigne la première Vie de Rossini que publia en 1824 Henri-Marie Beyle sous le pseudonyme de Stendhal. Rossini devint en 1825 premier compositeur du roi et inspecteur général du chant en France. Il était alors célèbre et riche, mais écrivait moins. Quatre ans plus tard, il donna au public un opéra, Guillaume Tell (1829), dont l’exécution dure plus de quatre heures et qui n’a obtenu qu’un succès d’estime, sans pouvoir atteindre le grand public. Rossini, qui avait alors trente-sept ans, décida de ne plus écrire pour le théâtre. De même que Rimbaud, il quitta la scène littéraire en pleine gloire. Pour certains, l’inspiration l’avait abandonné, pour d’autres, il avait préféré jouir du luxe qui s’offrait à lui. Il fut en effet un bon vivant et donna des soirées culinaires où il invitait le Tout-Paris (une recette de tournedos au foie gras porte son nom). En fait, Rossini avait probablement découvert un univers musical, celui de Wagner ou de Verdi, qui l’incita à recréer son propre art musical avec Guillaume Tell. Découragé par les difficultés d’écriture et le manque de chaleur du public, il finit par choisir la position d’observateur. Durant le reste de sa vie, Rossini composa encore deux œuvres importantes, le Stabat Mater (1842) et la Petite Messe solennelle (1864), ainsi que treize recueils de courtes pièces ironiques, parfois étonnamment modernes, intitulés Péchés de vieillesse (1869), qu’il refusa de publier de son vivant. En dépit de cette longue retraite, il demeura l’une des personnalités les plus influentes du monde musical. Il mourut à Passy le 13 novembre 1868. Les œuvres lyriques de Rossini sont les derniers et les meilleurs opéras-bouffes italiens, dont la musique est empreinte de bonne humeur et de vivacité. Se servant du bel canto, le compositeur façonnait des mélodies brillantes, que les chanteurs pouvaient interpréter avec des effets saisissants et beaucoup d’expression. Ses œuvres principales : 1814 : Le Turc en Italie 1816 : Le Barbier de Séville 1817 : La Pie Voleuse 1817 : Cendrillon ou la bonté triomphante 1819 : La Dame du lac 1823 : Sémiramide, d’après Voltaire 1825 : Le Voyage à Reims 1829 : Guillaume Tell Caricature de Rossini par Etienne Carjat 5 r DIAPASON N°580, JUIN 2010 e g l a à e n n e li a t L’i y s s a m e d a r é p O 6 1 0 2 - 5 1 0 2 6 L’ARGUMENT r LES PERSONNAGES e g l a à e n n e li a t L’i y s s a m e d a r é p O Isabella, jeune noble italienne (contralto) Lindoro, jeune italien amoureux d’Isabella et Mustafà, Bey d’Alger (basse) 6 [Héroïne ambivalente qui doit jouer sur esclave de Mustafà (ténor) [Ce tyran tonitruant doit briller à la fois dans 1 deux registres : séductrice impétueuse et [Au timbre clair, il doit marier à une agilité l’intensité, la bravoure du seria, et dans le 0 2 amoureuse tendre] d’exception une langueur, un abandon, une comique et l’articulation propre au buffa - grâce particulière.] parlante.] 5 1 0 2 Haly, capitaine des Corsaires d’Alger Taddeo, soupirant d’Isabella Elvira (à droite), épouse de Mustafà (basse) (basse) (soprano) Zulma (à gauche), esclave confidente d’Elvira (mezzo-soprano) e ess Dr n a Chœurs : hristi C eunuques, corsaires d’Alger, Pappataci, esclaves italiens, femmes du sérail, esclaves européens, marins © 7 L’ARGUMENT RÉSUMÉ r e g l Mustafa, bey d’Alger, veut changer d’épouse, ennuyé par Elvira, qu’il compte offrir à son esclave Lindoro. Ce dernier a a autre chose en tête : s’évader du sérail et regagner l’Italie, où l’attend sa fiancée Isabella. Mais l’Italienne fait elle-même le à voyage jusqu’à Alger, après le naufrage de son bateau. Isabella n’est pas du genre à se laisser dicter quoi que ce soit : en un e clin d’œil, elle subjugue Mustafa et lui impose ses quatre volontés – leur rencontre vaut son pesant d’or. Accompagnée de n n Taddeo, son ridicule soupirant qu’elle fait passer pour son oncle, Isabella n’a qu’une chose en tête : délivrer son Lindoro et e li regagner avec lui l’Italie. Laissant croire à Mustafa qu’il l’a conquise, Isabella se joue en réalité de lui, l’honorant du titre de a « Pappataci » (« Bouffe et tais-toi »). Elle excite le patriotisme des marins italiens, enivre la garde du bey d’Alger, et parvient t à quitter les rives d’Alger avec Lindoro. Mustafa, lui, promet de rester fidèle à son épouse et de ne plus jamais approcher la L’i moindre Italienne ! y s s a ACTE 1 m e d a Le bey Mustafà veut se débarrasser de son épouse actuelle, Elvira et croit avoir trouvé le parfait moyen: il la mariera à son r esclave italien Lindoro qu’il renverra ensuite chez lui. Mais Lindoro a laissé en Italie la femme de sa vie, la belle Isabella, après é p laquelle il soupire toujours (« Lenguir per una bella »). Quelle surprise! La voilà qui, à la suite d’un naufrage, échoue devant O la ville de Mustafà, en compagnie de Taddeo, l’un des soupirants les plus obstinés. Haly, pirate et fidèle serviteur du Bey, 6 1 trouve Isabella charmante et l’arrête aussitôt: elle fera les délices de Mustafà! 0 Venue ici pour retrouver son Lindoro, Isabella se lamente sur son sort (« Cruda sorte ! »). Taddeo, de son côté, comprend 2 - enfin le rôle qu’elle lui fait jouer et ses protestations provoquent une querelle, vite calmée. Afin de préserver la peau de 5 1 Taddeo, Isabella et lui décident de se présenter comme oncle et nièce (« Ai capricci della sorte »). 0 2 Au palais du Bey, tandis qu’Elvira, sa suivante Zulma et Lindoro discutent leurs nouvelles relations complexes, Haly annonce l’arrivée à Alger d’une des plus belles et plus spirituelles Italiennes. Mustafà en roucoule de bonheur (« Gia d’insolito ardore »). Elvira déplore sa trahison, mais Lindoro trouve les mots justes pour la consoler. Le chœur des eunuques célèbre les conquêtes du Bey, alors qu’Isabella fait son entrée. Elle trouve Mustafà grotesque, il la trouve irrésistible (« Oh ! Che muso, che figura ! »). Leur tête-à-tête est troublé d’abord par Taddeo qui veut à tout prix protéger sa «nièce», puis par Elvira, Zulma et surtout Lindoro. Les deux amants se reconnaissent immédiatement. Apprenant les projets du Bey à l’égard de Lindoro et Elvira, Isabella les bouleverse aussitôt : Elvira doit rester, tout comme Lindoro qu’elle nomme son esclave personnel. Mustafà tente de protester, en vain (« Va sossopra il moi cervello »). ACTE 2 Isabella fait de Mustafà sa chose, humble et obéissante; maintenant, elle passe à l’action donnant à Lindoro un rendez- vous pour discuter des projets de fuite commune. Mustafà, de son côté, pense rentrer dans les bonnes grâces de «l’oncle» Taddeo en le haussant au rang de Kamaikan (lieutenant). La cérémonie a lieu sans tarder (« Viva il grande Kamaikan »). Taddeo consent à servir les intérêts du Bey auprès d’Isabella (« Ho un gran peso sulla testa »). Cette dernière donne quelques leçons de dressage conjugal à Elvira, tout en faisant une beauté à la turque avant de recevoir Mustafà dans ses nouveaux appartements. Elle l’accueille du plus tendre des chants d’amour (« Per lui che adoro ») qui provoque la rage de Taddeo et Lindoro. Mustafà veut rester seul avec l’Italienne qui ne l’entend pas de cette oreille. Au contraire, elle invite Elvira à table et incite Mustafà à la réconciliation. Frustré dans son désir, le Bey éclate de fureur (« Ti presento di mia mano »). Haly s’inquiète de son état (« La femmine d’Italia »). Sur les instructions d’Isabella, Taddeo et Lindoro font croire à Mustafà qu’elle veut l’honorer d’un titre honorifique italien - celui de Pappataci dont la charge est de dormir, boire et manger - mais surtout, de se taire devant l’adversité. Tous les esclaves italiens doivent participer à la cérémonie. Ayant donné à boire aux gardiens du palais, Isabella réunit ses compatriotes et leur assène une leçon d’héroïsme (« Amici, in ogni evento » – « Pensa alla Patria »). e La cérémonie commence. On lit à Mustafà ses obligations. Pour l’éprouver aussitôt, Isabelle fait la cour à Lindoro. Mustafà Dress sursaute, mais Taddeo lui rappelle son devoir de silence. Il ne bougera pas en voyant un beau navire s’approcher depuis la an baie, et pas davantage lorsque tous les italiens monteront à bord. Soudain, Taddeo comprend qu’Isabella n’appartient qu’à hristi Lindoro; il trahit la cause en sonnant l’alarme, mais Mustafà tient trop à son titre pour bouger. Au dernier moment, Taddeo C © saute dans le bateau. Lorsqu’il est déjà trop tard, le Bey, ridiculisé tombe dans les bras de sa fidèle Elvira, toujours prête à pardonner. On entend de loin le chœur des Italiens qui tirent la morale de l’histoire: une femme courageuse triomphe de tous les obstacles. 8 EN SAVOIR PLUS SUR L’OEUVRE r LA CRÉATION e g l a Opéra-bouffe en 2 actes à Créé le 22 mai 1813 au Teatro San Benedetto de Venise – (comédie dell ‘arte) e n Première à Paris en 1817 n e Livret d’Angelo Anelli li a t L’Italiana in Algeri est le premier opéra-comique que Rossini écrit. L’histoire est celle d’Isabella, une italienne partie en L’i Algérie pour rendre la liberté à son amant, Lindoro, qui est devenu esclave d’un homme de grande importance dans le pays, Mustafà. L’héroïne tente aussi de réunifier Mustafà avec sa femme, Elvira. y s Cet opéra est considéré comme la première comédie « développée » de Rossini puisque ses opéras précédents sont très s courts et souvent ne contiennent qu’un seul acte, tels que La Scala di seta, Il Signor Bruschino, Lequivoco stravagante, La a m Cambiale di matrimonio, La Pietra del paragone et L’occasione fa il ladro, ou Il cambio della valigia. e d a HISTORIQUE r é p O Dans sa biographie de Rossini parue en 1824, Stendhal écrit que L’Italiana in Algeri est « tout simplement la perfection du 6 1 genre bouffe ». Le dithyrambe est d’autant plus mérité que cette Italienne est l’œuvre d’un jeune Italien de 21 ans qui n’a 0 mis que 27 jours à produire une telle perfection. L’Italiana in Algeri est le premier chef d’œuvre de Rossini dans le genre 2 - bouffe, bien que cet opéra soit le onzième d’une production lyrique qui en compte 39. 5 1 L’Italiana est commandée au jeune Rossini pour sauver la saison du Teatro San 0 2 Benedetto (voir photo ci-à-côté), l’un des quatre théâtres vénitiens encore actifs au début du XIXe siècle. Le nom de Rossini circulait de plus en plus dans les cercles vénitiens et italiens grâce à son opéra Tancredi donné quelques mois auparavant (février 1813) au théâtre La Fenice, haut lieu de l’opéra seria. Sa renommée grandissante en Italie était également reliée à l’immense succès d’un de ses opéras représentés à Milan l’année précédente : La Pietra del paragone (La Pierre de touche). Ainsi, la direction du San Benedetto avait eu l’idée de mettre à l’affiche La Pietra pour s’assurer d’une réussite similaire à celle de Milan. Mais il en fut tout autrement : La Pietra est un fiasco à San Benedetto. Pour ajouter à la catastrophe, un autre opéra devait prendre l’affiche pendant cette même période, mais son auteur, Carlo Coccia, n’a jamais livré d’œuvre, compromettant davantage la saison du théâtre et forçant la direction à trouver rapidement une solution de sauvetage. On fit alors appel à Rossini pour qu’il produise un nouvel opéra mais dans des délais tellement serrés que cela laissait peu de manœuvre quant au choix du livret. Pour s’acquitter de la commande, Rossini se tourne vers un livret existant du librettiste Angelo Anelli (1761-1820) : L’Italiana in Algeri. LES SPÉCIFICITÉS DE L’ŒUVRE Le sujet de L’Italiana se résume en peu de mots : la libération de deux amants esclaves d’un tyran au moyen d’un bon tour qu’on lui joue. S’il peut sembler banal, le sujet aurait peut-être été inspiré par un fait divers survenu à Milan en 1805 où une jeune et noble italienne se serait faite enlevée et emmenée à la cour du bey Mustapha-ibn-Ibrahim. Le livret d’Anelli avait inspiré un autre compositeur et contemporain de Rossini : Luigi Mosca (1775-1824), dont l’opéra du même titre est créé à La Scala de Milan en 1808. Les deux œuvres lyriques se ressemblent, mais pas au point que L’Italiana de Rossini soit un plagiat de celle de Mosca comme le disaient les mauvaises langues au lendemain de la première de l’œuvre de Rossini. L’Italiana de Rossini est originale à plusieurs égards. D’abord, Rossini écrit de la musique entièrement nouvelle plutôt que de faire dans l’habituelle récupération ou l’auto-emprunt. Ensuite, même si l’opéra s’inscrit dans la mouvance des opéras turcs en vogue depuis le milieu du XVIIIe siècle, la donne dramatique est renversée : le prisonnier du sérail est un homme délivré par une femme qui affronte mille dangers pour venir le libérer! Aussi, l’orchestration rend admirablement bien la couleur orientalisante du sujet par l’emploi d’instruments typiques de la musique des janissaires (grosse caisse, triangle, chapeau chinois, cymbales, tambour, voir photos ci-après). Enfin, l’opéra renferme plusieurs des ingrédients de la formule Rossini : l’humour piquant et dérisoire (jeu sur les onomatopées et les mots : ding, tac, crôa, boum, Pappataci, Kaïmakan), la pyrotechnie vocale, les finales en crescendo. 9 EN SAVOIR PLUS SUR L’OEUVRE r Grosse caisse Chapeau chinois e g l a Triangle à e n n e li a Tambour t L’i Cymbales LA PREMIÈRE y s s a m La première vénitienne de L’Italiana in Algeri réunit des chanteurs habitués des opéras de Rossini, dont Marietta Marcolini (Isabella), qui avait créé d’autres rôles rossiniens, et Filippo Galli (Mustafà), e d l’une des grandes basses de l’époque. La presse est enthousiaste : « La musique de M. Rossini doit être a ajoutée aux nombreuses démonstrations que nous avons de cet ardent génie qui, ayant brillamment r é débuté dans sa carrière, suit au galop les traces des maîtres de l’art le plus sublime. » Le succès est tel p que l’opéra prend rapidement l’affiche des théâtres italiens puis de l’Europe. O 6 Trois ans après sa création italienne, L’Italiana devient le premier opéra de Rossini à être représenté 1 à Munich (1816) puis à Paris (1817). L’œuvre franchit l’Atlantique pour être représentée à Mexico 0 Marietta Marcolini 2 (1824), à Buenos Aires (1826) et à New York (1832). Tout au long du XIXe siècle l’œuvre quitte - 5 rarement l’affiche et ce, malgré un certain fléchissement dans la popularité de Rossini vers la fin du XIXe siècle. Puis en 1 0 1925, la mezzo-soprano espagnole Conchita Supervia méduse complètement Richard Strauss par 2 son interprétation du rôle-titre lors de la reprise de L’Italiana à Turin, rôle qu’elle reprend à Paris en 1929 et au Covent Garden en 1935. Plus récemment, d’autres grandes cantatrices se sont mesurées aux exigences du rôle : Teresa Berganza, Marilyn Horne, Lucia Valentini-Terrani et Agnès Baltsa. Rossini est le plus important compositeur italien d’opéra de la première moitié du XIXe siècle. Avec L’Italiana in Algeri, non seulement relance-t-il un genre qui était en perte de vitesse vers la fin du XVIIIe siècle, mais il redonne à l’opéra-bouffe ses lettres de noblesse. Plus tard, Rossini écrira un opéra nommé Il Turco in Italia dont le thème ressemble de près à celui de L’Italiana in Algeri. Rossini, en effet, se répète souvent dans son travail : il lui arrive fréquemment de Filippo Galli réutiliser des morceaux de ses œuvres pour en écrire de nouvelles. Les exemples de cette pratique sont nombreux. Ainsi, l’ouverture de son opéra Otello, osia Il Moro di Venezia ressemble à celle de Il Turco in Italia. Dans Armida et L’Italiana in Algeri, on retrouve des traces de La Cenerentola. L’ouverture de Il Barbiere di Siviglia a été utilisée plusieurs fois. LE DRAMMA GIOCOSO L’Italienne à Alger peut-être considérée comme un modèle du dramma giocoso rossinien, voire même un petit traité de comédie en musique, exposant par l’exemple les principales clefs de lecture. La dramaturgie comique de Rossini, fondée sur une fréquente dissociation entre texte et musique, pousse ici ce procédé à l’extrême. De nombreux passages de la partition montrent comment la musique prend le contre-pied du texte littéraire et fait ressortir le ridicule de la situation. Ecoutez les Gardiens du sérail (Acte 4 scène 13) et leur ton solennel quand ils chantent, avec la plus grande conviction, la stupidité de Mustafà. Ecoutez aussi le jeu sur la langue («Kaïmakan, Pappataci »), cette sorte d’escapade dans l’absurde qui souligne la distance culturelle entre deux mondes : les Turcs et l’Occident. 10 r L’ORIENT e g l LES ARTS ET L’ORIENT a à e Les voyages et la découverte du monde par les Européens n’ont pas cessé de renouveler les arts comme les lettres sur le Vieux n Continent. L’humanisme de la Renaissance, puis le classicisme, le romantisme, le réalisme, le symbolisme, l’impressionnisme, n e le cubisme, l’abstraction ou le figuratif, sont des mouvements qui se succèdent non pas en termes de substitution, ou de li remplacement, mais dans une perspective progressive de juxtaposition et d’assimilation : la Grèce ancienne, puis le Moyen- a t Orient et l’Inde, la Chine, le Japon et enfin l’Afrique ont été tour à tour des lieux d’exploration, d’enquête et d’expérience L’i pour des artistes européens toujours désireux de découvrir de nouveaux territoires de création. y s Au XIXe siècle, l’orientalisme devient savant. Dans la préface des Orientales, Victor Hugo (1829), reconnaît l’intérêt culturel s a de l’Orient, en prenant en exemple « ces belles vieilles villes d’Espagne » : « On s’occupe beaucoup plus de l’Orient qu’on ne m l’a jamais fait. Les études orientales n’ont jamais été poussées si avant. Au siècle de Louis XIV on était helléniste, maintenant e on est orientaliste. Il y a un pas de fait. Jamais tant d’intelligences n’ont fouillé à la fois ce grand abîme de l’Asie. Nous avons d aujourd’hui un savant cantonné dans chacun des idiomes de l’Orient, depuis la Chine jusqu’à l’Égypte. » a r é Rossini, comme nombre de compositeurs a été fasciné par l’Orient. Dans L’italienne à Alger le récit se passe en Algérie, dans p O un autre il se déroule en Turquie (Le Turc en Italie). On voit bien la fascination des artistes de cette époque pour cet ailleurs 6 fantasmé, dont l’espace géographique et la découverte de nouvelles coutumes permettent finalement une libre expression. 1 0 Petit détour donc du côté des turqueries musicales dites « alla turca » : 2 - 5 • Le Bourgeois Gentilhomme de Lully 1 0 En 1670, pour la première représentation devant le roi du « Bourgeois Gentilhomme », Jean- 2 Baptiste Lully compose avec Molière cette comédie-ballet avec particulièrement : « La marche pour la cérémonie des turcs » et ses Récits du Muphti, son Dialogue du Muphti et des Turcs, son Chœur des Turcs, son Air pour donner le turban, son Air pour les coups de sabre, son Air pour les coups de bâton... • L’Europe Galante de Campra Opéra-ballet composé en 1697 par André Campra avec la collaboration de d’A. C Destouches pour plusieurs airs et sur un livret de Monsieur de La Motte. • Les Indes galantes de Rameau Dans cet opéra-ballet composé en 1735, le « Le Turc est ... généreux », comme le dit Valère dans la première entrée : « Fut-il jamais un cœur plus généreux ? Digne de notre éloge, il ne veut pas l’entendre... Au plus parfait bonheur il a droit de prétendre, Si la vertu peut rendre heureux »... • La Rencontre imprévue de C-W Gluck Opéra-comique composé en 1764 - sur le même sujet que « L’Enlèvement au Sérail » et dont le titre allemand est « Les Pélerins de la Mecque ». • Zaïde de Mozart En 1780, WA Mozart du haut de ses 24 ans commence une première turquerie qui restera inachevée mais préfigure fortement L’Enlèvement au sérail. Opéra mineur pour certains, il reste une turquerie bien agréable à écouter. • L’Enlèvement au sérail de Mozart • Marche turque de Mozart K 331

Description: