Fuori i Rossi da Hollywood! Il maccartismo e il cinema americano PDF

Preview Fuori i Rossi da Hollywood! Il maccartismo e il cinema americano

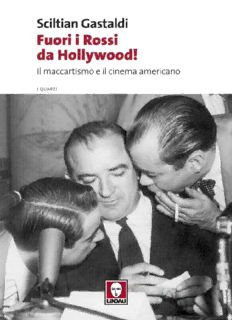

Una Commissione parlamentare che inquisisce le stelle del cinema sulla base di sospetti. Processi politici senza diritto alla difesa. Incarceramenti senza prove. L’accusa: aver cercato di insinuare elementi di «antiamericanismo» nei film. Questo, e molto altro, racconta Fuori i Rossi da Hollywood!, attraverso i verbali – in gran parte inediti in Italia – delle udienze tenute dalla Commissione per le attività antiamericane, davanti a cui sfilarono personaggi come Ronald Reagan, John Wayne, Walt Disney, Gary Cooper, Bertolt Brecht, Edward Dmytryk e molti altri. Scrive Oliviero Diliberto nella prefazione: «Ci fu, come sempre avviene in questi casi, chi apertamente si schierò con la Commissione, chi affrontò il carcere, chi rimase disoccupato, chi si uccise. Erano passati pochissimi anni dal periodo della cinematografia statunitense impegnata contro il nazismo, esaltatrice delle libertà e della democrazia, ma sembravano secoli. Il sonno della ragione generava i suoi mostri». Sciltian Gastaldi è nato a Roma nel 1974. Scrittore, giornalista, docente universitario, è autore dei romanzi Tutta colpa di Miguel Bosé (Fazi) e Angeli da un’ala soltanto (Leaf River Publishing). Collabora con «Internazionale», «D-La Repubblica delle donne» e con «Il Fatto Quotidiano». I Quarzi In copertina: Roy Cohn, Joseph McCarthy e Don Surine durante un interrogatorio (26 aprile 1954) © AP Archives © 2004 Lindau s. r. l. corso Re Umberto 37 - 10128 Torino ISBN 978-88-6708-191-2 Sciltian Gastaldi FUORI I ROSSI DA HOLLYWOOD! Il maccartismo e il cinema americano Prefazione di Oliviero Diliberto Introduzione Presentazione e ringraziamenti Il lungo periodo della cosiddetta «caccia alle streghe» contro i comunisti d’America è passato alla storia sotto il termine di maccartismo, sebbene sia iniziato prima dell’avvento sulla scena pubblica del senatore Joseph Raymond McCarthy, da cui ha preso il nome, e sia finito ben dopo la sua morte. Questo saggio nasce dalla constatazione che, nell’ampio panorama della storiografia italiana, la questione maccartista è un tema curiosamente quasi del tutto trascurato. In tempi di postuma riscoperta di un’ideologia anticomunista in Italia1, e di una nuova ondata di paura e repressione irrazionale nei confronti di un’intera comunità – quella araba – dopo l’11 settembre 2001 in America2, mi è parso interessante andare a ripercorrere i fatti che segnarono l’inizio del maccartismo, guardando alle conseguenze che si abbatterono sull’industria cinematografica statunitense all’indomani del secondo dopoguerra. Ricos‐ truendo cosa accadde nella colonia di Hollywood allo scadere degli anni ’40, inoltre, penso sia possibile capire come nacque l’idea di condizionare il sistema dei media da parte di uomini politici estremisti e senza scrupoli. Nelle pagine che seguono illustrerò la nascita e lo sviluppo del meccanismo della lista nera a Hollywood, delle reazioni al blacklisting da parte degli artisti e dei produttori e dei fatti che portarono alla sua fine. In particolare ho voluto dedicare un ampio spazio alla riproduzione dei verbali di alcune delle udienze tenute dalla Commissione per le attività antiamericane (documenti in gran parte inediti in Italia) e analizzare i motivi principali che alimentarono la volontà d’epurazione politica in questo settore. Uno sguardo è poi rivolto al ritorno alla normalità che si sviluppò lungo gli anni ’60, mentre l’ultimo capitolo analizza la situazione attuale, che alcuni definiscono di neo-maccartismo. Come vedremo, ciò che fu istituito con la Commissione per le attività antiamericane fu un attacco in piena regola ai principi cardine dell’ordinamento liberal-democratico statunitense. Un lungo momento di vero e proprio terrore di stato contro chi fu arbitrariamente giudicato colpevole di reati d’opinione politica, che portò perfino all’istituzione di campi di concentramento per i sospetti di simpatie comuniste. Sebbene solo pochissimi cittadini conobbero la galera, segnando comunque un grave vulnus per la tradizione democratica degli Usa, moltissimi furo‐ no indotti con i mezzi più subdoli a «pentirsi» e a trasformarsi in delatori, come è sempre avvenuto nelle dittature d’ogni colore. Con la concreta minaccia della perdita del posto di lavoro, della discriminazione sociale e di una pressione psicologica pesantissima, uomini stipendiati pubblicamente e rappresentanti la democrazia americana costrinsero inermi concittadini ad abiurare alle loro idee giudicate sbagliate. Il tutto, sulla base di sospetti più che di prove, con processi condotti al di fuori del sistema giudiziario americano, sfruttando i poteri d’indagine e di giudizio senza limiti né – de facto – i vincoli costituzionali di una Commissione parlamentare. E come in ogni «caccia alle streghe», non furono poche le vittime casuali, coloro che nemmeno condividevano quelle idee considerate all’epoca sovversive. Questo stesso metodo di terrore e ricatto sarebbe stato poi usato contro i lavoratori dell’informazione giornalistico-televisiva, divenendo per diversi anni un tornaconto indispensabile per alimentare il consenso elettorale dei cacciatori di streghe. Cercherò quindi di dimostrare come il principale intendimento della Commissione per le attività antiamericane, dunque il prodotto più caratteristico di tutto il periodo maccartista, sia stato essenzialmente punitivo nei confronti di determinate categorie di persone, anziché rispondente a una logica di effettiva legalità. Nella bibliografia si potrà vedere come l’unica fonte italiana interamente incentrata sul tema suddetto sia l’opera della professoressa Giuliana Muscio3: Lista nera a Hollywood. La caccia alle streghe negli anni ’50, del 1979. Per il resto, esistono saggi che trattano del periodo maccartista all’interno o di un panorama generale della storia degli Usa di questo secolo, o come sfondo di argomenti differenti4, ma niente di più. Immagino che questa mancanza della nostra storiografia sia il semplice frutto del caso. Devo tuttavia sottolineare come nei tre anni di ricerche compiute per preparare questo lavoro, mi sia dovuto confrontare con un atteggiamento non esattamente di collaborazione da parte della maggioranza delle istituzioni culturali americane delle quali ho chiesto la consulenza. A questa imprevista chiusura corrisponde una significativa carenza di testi e altri documenti sull’argomento presso gli archivi di importanti istituti a stelle e strisce presenti sul territorio italiano5. Felice eccezione, sia in quanto a dispo‐ nibilità umana che a completezza del proprio catalogo bibliotecario, la sede bolognese della Johns Hopkins University, già presieduta da quell’Owen Lattimore che fu egli stesso testimone e vittima dell’inquisizione maccartista. Last but not least, ho piacere di ringraziare chi mi ha aiutato a coltivare la passione per la storia e la ricerca: la professoressa Antonella Dente, il professor Umberto Gentiloni per la disponibilità e le indicazioni materiali su come strutturare la tesi di laurea da cui questo libro si sviluppa; il professor Angelo Ventrone e infine il relatore Pietro Scoppola. Un ringraziamento speciale anche al redattore delle Edizioni Lindau Gabriele Giuliano, che rileggendo il testo con cura, pazienza e attenzione ha contribuito a migliorare la qualitá globale di questo volume. Infine, il ringraziamento più grande va ai miei genitori per l’aiuto mai venuto meno. Ringrazio mio padre anche per il prezioso contributo nella traduzione di alcuni verbali delle udienze. La terminologia, i contenuti e l’organizzazione dello La terminologia, i contenuti e l’organizzazione dello studio Prima di cominciare la mia analisi, è utile spiegare l’accezione entro la quale s’intendono alcuni termini, poi usati frequentemente in tutto il saggio. Lista nera: il concetto stesso di «lista nera» ha diviso per decenni la società dello spettacolo americano. Un elenco pubblico e ufficiale degli artisti da escludere a causa delle loro idee politiche stilato dalle major non è mai esistito, poiché sarebbe stato contro la legge. Gli artisti che ritenevano di essere stati iscritti nella lista nera anticomunista, hanno mosso diverse cause contro le compagnie cinematografiche di Hollywood per un totale di più di 150 milioni di dollari. Nessuna casa citata ha mai ammesso l’esistenza di un qualche tipo di discriminazione sulla base delle idee dei propri lavoratori, tantomeno ha ammesso la creazione di una «lista nera». Nessun tribunale ha dunque riconosciuto l’esistenza di liste di proscrizione nell’industria dello spettacolo. Il motivo di questa mancanza sta nel fatto che dimostrare in tribunale l’esistenza di un meccanismo di blacklisting è tutt’altro che semplice. Oltre a provare che un lavoratore o un gruppo di lavoratori siano esclusi dalle loro attività in modo sistematico, è necessario dimostrare che tale situazione sia originata da una volontà di cospirazione da parte del o dei datori di lavoro. Nel nostro caso, se una casa cinematografica dichiarava di non voler assumere un singolo individuo, era chiaramente una scelta legittima e legale. Ma se più compagnie stabilivano con un atto concertato di non voler far lavorare una persona o un gruppo di persone per qualunque motivo, questo era (ed è) riconosciuto dal tribunale come un atto di blacklisting, e dunque illegale. Nelle cause intentate da coloro che ritennero d’essere stati danneggiati economicamente tramite il meccanismo della lista nera, i tribunali non hanno mai riconosciuto questo preciso elemento di collusione tra le diverse case, bensì hanno ritenuto