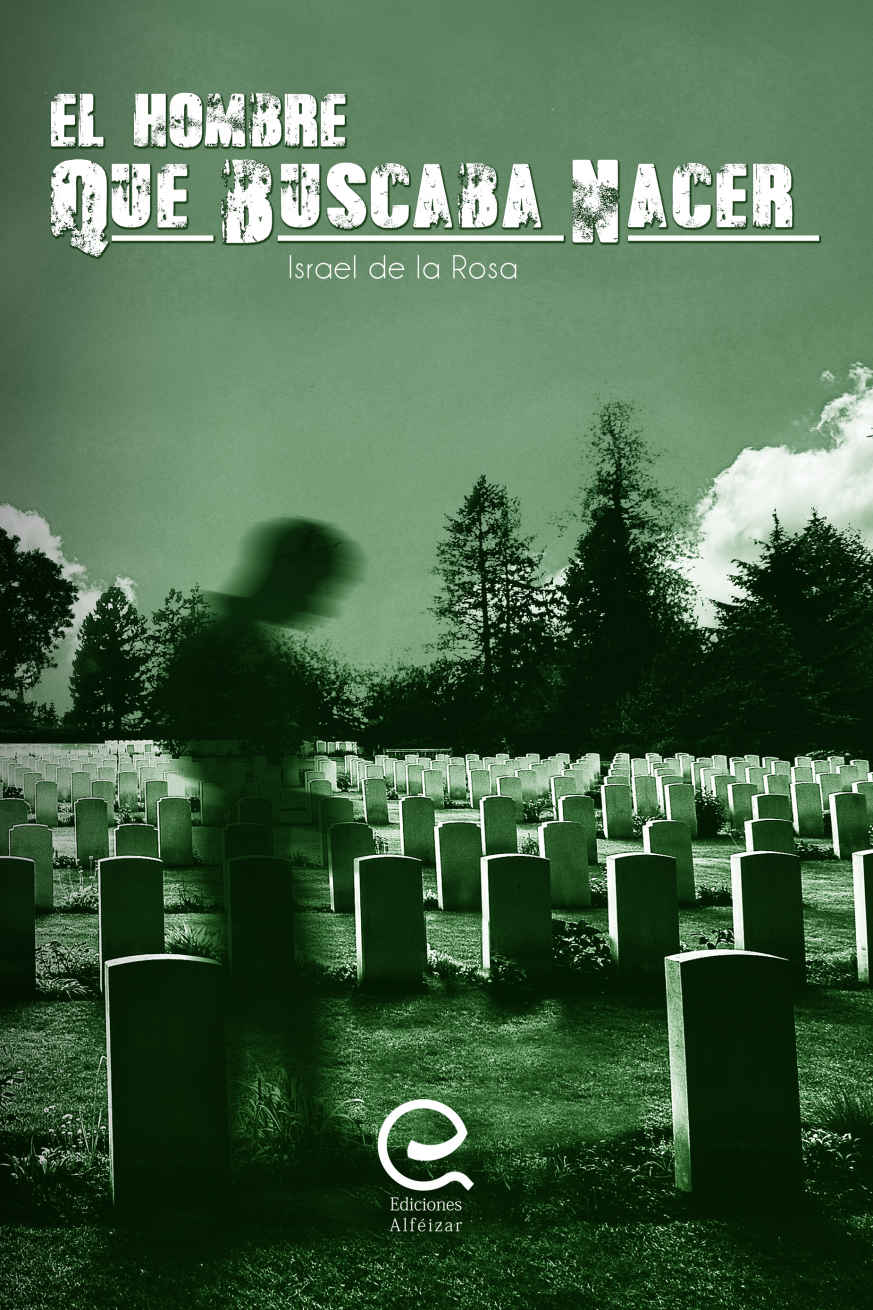

El Hombre Que Buscaba Nacer PDF

Preview El Hombre Que Buscaba Nacer

Germán permaneció postrado treinta años en una cama, ajeno a la estridencia del mundo, distanciado de una realidad que, con perezosa indiferencia, batía sus alas grises y surcaba la superficie rugosa del tiempo. A su cuidado quedó su madre, cada día más debilitada por el dolor, naufragando continuamente en un denso y amargo océano de culpabilidad.

Una tarde de verano, en el año 1975, Germán abrió los ojos y, repentinamente, abandonó el lecho. Sin tener clara consciencia de lo que hacía, comenzó a recorrer uno de los senderos polvorientos y solitarios que serpenteaban más allá de los límites del pueblo. Su corazón, acusando gravemente el inesperado ejercicio, se rindió, y el hombre cayó desplomado. Germán había muerto pocos minutos después de regresar a la vida, luctuoso y terrible detonante para el ánimo ya menguado y marchito de su pobre madre.

Pero el entierro de Germán fue una farsa, una dolorosa y solapada ceremonia de ataúd vacío a la que apenas acudieron dolientes, pues el hombre huyó del féretro, como antes lo hiciera del lecho, para emprender una vida nueva.

¿Quién concedió a Germán esta abrumadora y singular tregua? ¿Qué destino le depararía ahora su inopinada suerte? ¿Qué sentido encerraban aquellos sueños enmarañados? ¿Quiénes eran aquellas personas?