Ein anderes Leben PDF

Preview Ein anderes Leben

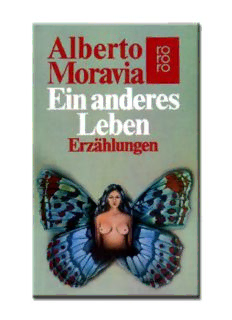

Alberto Moravia Ein anderes Leben Un’ altra vita Erzählungen Rowohlt Die italienische Originalausgabe erschien unter dem Titel «Un’ altra vita» Aus dem Italienischen übertragen von Piero und Peter A. Rismondo Umschlagentwurf Dieter Ziegenfeuter 30. – 34. Tausend Oktober 1986 Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg, Juni 1977 Copyright© 1974 by Gruppo Editoriale Fabbri Bompiani Sonzogno Etas S. p. A. Milano (Originalausgabe) Gesamtherstellung Clausen & Bosse, Leck Printed in Germany ISBN 3499 140837 «Ein Panorama der Weiblichkeit tut sich auf in diesen kühl, sachlich, präzis erzählten Miniaturen von knisternder Dramatik. Es sind samt und sonders blitzgescheite Momentaufnahmen von psychologischer Tiefenschärfe. Mit böser Ironie und untergründigem Sarkasmus behandelt er immer wieder das Thema der zum Gebrauchsgegenstand entwürdigten Frau, der Ausgenutzten, Frustrierten, Nicht-Emanzipierten. Es kommt zu oft verzweiflungsvollen Ausbrüchen aus der Rolle der Ehefrau und Mutter, zu wahren Emanzipationskrämpfen, ja zur Flucht in die Kriminalität – und zur reumütigen Rückkehr. Die ganze Palette des Aufmuckens, der Aufsässigkeit wird durchgegangen. Moravia stachelt es geradezu auf, das emanzipatorische Aufbegehren der Frau – und haut es ob all seiner Unzulänglichkeit in die Pfanne, ebenso wie die Hoffart der jungen Generation. Moravia, berühmt-berüchtigt als Verfasser sublimer erotischer Literatur, erledigt in diesen geistvollen Geschichten die ganze Sexwelle einschließlich ihres Porno-Ablegers… Blendend erzählt, psychologisch genau und eine jede Erzählung mit einem überraschenden Knalleffekt» («Kölnische Rundschau»). Alberto Moravia wurde am 28. November 1907 in Rom geboren. In seiner Jugend fesselte ihn eine schwere Krankheit jahrelang ans Bett, und so wurde er von einem Privatlehrer erzogen. Nach seiner Genesung begann er 1925 zu schreiben. Sein Roman «Die Gleichgültigen» (1929; rororo Nr. 570) wurde von den Faschisten ebenso verboten wie die Novelle «Le mascherata» (1941), eine getarnte satirische Darstellung der Diktatur. In seiner Heimat verfemt, ging er als Zeitungskorrespondent nach Griechenland, China, Rußland und Amerika. Sein Knabenroman «Agostino» (1944) erhielt den ersten italienischen Literaturpreis, der nach der Befreiung des Landes verliehen wurde. 1951 wurde der Autor zum erstenmal für den Nobelpreis vorgeschlagen, 1952 erhielt er den Premio Strega. EINE SCHLAFWANDLERIN Mein Mann macht gar nichts. Ich hingegen arbeite: ich bin Rechtsanwältin. Es wäre aber unrichtig zu sagen, daß mein Mann untätig ist. Mein Mann arbeitet nicht, das stimmt, aber er tut sehr viel, er ist einer der meistbeschäftigten Männer, die ich kenne. Womit er beschäftigt ist? Na, damit, allerhand Liebschaften anzubahnen, sie zu planen, zu organisieren. Kurz, mich zu betrügen. Wer will behaupten, daß Lieben gleichbedeutend sei mit Nichtstun? Zumal, wenn es sich um mehrere Frauen gleichzeitig handelt. (Einmal zählte ich deren acht.) Wer so etwas behauptet, weiß nicht, was es heißt, sich mit der Liebe zu beschäftigen. Allein die Listen, die er sich ausdenken muß, um vor mir und jeder dieser Frauen zu verheimlichen, daß er uns betrügt, nimmt die ganze Zeit meines Mannes in Anspruch, ob man sie nun als Freizeit bezeichnen mag oder nicht. Er muß sich die Zeit sogar vom Schlaf absparen. Während der ersten fünf Jahre unserer Ehe duldete ich die Betrügereien meines Mannes. Dann aber beschloß ich, mich zu rächen. Gewiß, ich hätte die Scheidung beantragen können, dies aber hätte einen kleinen Schönheitsfehler gehabt: ich liebte meinen Mann, meine Liebe zu ihm nahm sogar zu, je mehr er mich betrog. Da mir also die Liebe den Weg der Scheidung verschloß, beschritt ich mit der seltsamen Logik der Leidenschaft den Weg der Rache. Mit einem Wort: ich beschloß, meinen Mann umzubringen. Ich habe eine besondere Eigenschaft: ich bin Nachtwandlerin. Ich stehe oft des Nachts auf und wandle durch die Wohnung, das totenblasse Gesicht starr vorgereckt, die düster-grauen Augen aufgerissen, das elektrisch geladene Haar über die Schultern gebreitet; dabei schlage ich mit beiden Händen meinen Schlafrock weit auseinander, als wollte ich meinen vernachlässigten Körper anbieten. Mein Mann und Lena, das Dienstmädchen, kennen meinen Zustand und hüten sich, mich zu wecken. Gewöhnlich streife ich durch die Zimmer, öffne Laden, verrücke Gegenstände, ohne, wie durch ein Wunder, an die Möbel anzustoßen. Dann kehre ich ins Bett zurück. Mein Schlafwandeln ist im ganzen Haus bekannt: eines Nachts ging ich auf den Treppenflur hinaus und läutete an der Nachbartür. Bekanntlich kann ein Schlafwandler in seinem Zustand sehr komplizierte Handlungen ausführen, die in wachem Zustand geradezu übernatürliche Kenntnisse und Fähigkeiten erfordern würden. Im Grunde ähnelt er einem Schauspieler, der sich auf der Bühne ganz und gar in die darzustellende Rolle versetzt. Beim Schlafwandler sind gewisse Fähigkeiten aufs äußerste gesteigert, andere wieder wie ausgeschaltet. Der Traum, den er erlebt wie der Schauspieler die Dichtung, schärft ihm die Sinne, seine Bewegungen sind präzise, unfehlbar. Mein Gedanke war es nun, so einen Anfall von Somnambulismus vorzutäuschen und dabei, statt wie üblich Stühle zu rücken, Türen zu öffnen und Laden zu durchsuchen, einfach meinen Mann zu erschießen. Schlafwandler machen alles mögliche. Es ist schließlich einfacher, eine Pistole abzufeuern, als mit vorgestreckten Armen auf einem Gesims spazierenzugehen. Gesagt, getan. Ich setze den Tag fest. Am Abend dieses Tages esse ich allein. Mein Mann ist unter einem unglaubwürdigen Vorwand (ein Herrenessen mit Fakultätskameraden, die im selben Jahr wie er promoviert wurden) zu irgendeiner seiner Geliebten gegangen. Nach dem Abendessen setze ich mich ins Wohnzimmer und verbringe vier Stunden damit, zu rauchen, fernzusehen, in Zeitungen und Zeitschriften zu blättern. Mein Körper wird steif, alles verkrampft sich in mir, ich bin wie betäubt, mein Kopf ist leer, ich denke an nichts: vielleicht ist das schon der Zustand des Schlafwandelns. Mein Mann kommt um eins nach Hause. Er betritt nicht einmal das Wohnzimmer, um mir den Gutenachtkuß zu geben, und fügt so der Beleidigung die Kränkung hinzu. Er zieht sich gleich in sein Zimmer zurück. Ich gehe meinerseits in mein Zimmer, entkleide mich, lege mich aufs Bett und verbringe weitere vier Stunden damit, im Dunkeln zu rauchen. Merkwürdig, wenn man den Rauch nicht sieht, schmeckt die Zigarette nicht. Um fünf Uhr stehe ich auf, so wie ich es mir vorgenommen hatte. Ich lege das Nachthemd ab und ziehe den Schlafrock über meinen nackten Körper. Dies ist, wie ich glaube, das übliche Ritual bei meinen schlafwandlerischen Anfällen. Diesmal jedoch kommt noch etwas hinzu: die Pistole meines Mannes. Ich habe sie heute aus dem kleinen Schrank entwendet, in dem er sie aufbewahrt. Sie wiegt schwer in meiner Tasche. Ich zögere. Dann gehe ich mit dem gleichen raschen Entschluß, mit dem ein Schauspieler die Bühne betritt, zur Tür, öffne sie und bin im Korridor. Es ist nicht eigentlich ein Korridor, eher ein enger Durchgang zwischen zwei Reihen von Kästen und Regalen voller Bücher. Hier also wandle ich im trüben Licht der wenigen Glühbirnen, hoch aufgerichtet, wie eine Marmorstatue, mit weit aufgerissenen Augen und fliegendem Haar. Gleichzeitig öffne ich mit beiden Händen den Schlafrock, strecke die Brust heraus und lege den Kopf zurück. Dies ist meine Art schlafzuwandeln, ich weiß es, mein Mann und Lena haben es mir oft genug beschrieben. Ich setze Schritt vor Schritt, bis ich am Ende des Korridors bin, wo sich das Zimmer Lenas befindet, unseres alten Dienstmädchens, dieser jugoslawischen Hopfenstange. Ich will, daß sie mich sieht, damit sie später als Zeugin zu meinen Gunsten aussagen kann. Ich drehe langsam den Türgriff, öffne, stelle mich steif wie eine Leiche auf die Schwelle. Überraschung. In dem vom Korridor einfallenden, indirekten Licht sehe ich, daß Lenas Bett leer ist, obwohl es schon benutzt wurde. Die Bettdecken sind zur Seite geschoben, als wäre Lena plötzlich aufgestanden. Ich weiß nicht warum, aber auf einmal befällt mich der verwirrende Verdacht, daß irgend etwas an meinem Plan nicht stimmt. Immer noch starr und steif, langsam und gravitätisch wie ein Automat, sehe ich erst in Lenas, dann in unserem Badezimmer nach. Nichts. Wo kann das Dienstmädchen, um fünf Uhr früh, hingegangen sein? Der Verdacht dauert an, daß irgend etwas auf geheimnisvolle Weise nicht stimme, daß die Wirklichkeit gleichsam einen Sprung bekommen habe. Trotzdem beschließe ich, meinen Plan, auch ohne Lenas Zeugenschaft, durchzuführen. Ich gehe in den Korridor zurück. Auf meiner weiteren Wanderung tue ich das, was ich, wie man mir erzählt hat, immer tue: ich bleibe kurz stehen, nehme aufs Geratewohl ein Buch aus einem Regal, schlage es auf, stelle mich, als würde ich darin lesen, und schiebe es wieder an seinen Platz zurück. Dies für den Fall, daß mich »irgendwer« (aber wer?) beobachtet. Da ist die Tür, die zu meinem Mann führt. Ich drücke vorsichtig die Türklinke, öffne, trete ein. Entsetzlich. Lena, die unauffindbare, die alte, wenn auch noch energische und emsige Lena, liegt im Bett meines Mannes. Ihr nackter, knochiger Rücken und ihr borstiger Hinterschädel mit den spärlichen, wirren und gelben Haarbüscheln sind der Tür zugekehrt. Auf einen Ellbogen gestützt betrachtet sie mit zweifellos berechtigtem Wohlgefallen meinen Mann, der ausgestreckt daliegt, den Kopf auf dem Kissen, die Brust unbedeckt. Wieder habe ich das Gefühl, daß etwas an meinem Plan schiefgegangen ist. Es bleibt mir jedoch nicht genug Zeit, diesem peinlichen Gefühl nachzuforschen. Der neuerliche, unerhörte Betrug meines Mannes mit dem Dienstmädchen, mit einer schon betagten Frau, mit einer Person, die gewissermaßen zur Familie gehört, der ich vertraute, von der ich glaubte, sie sei mir zugetan, dieser unwahrscheinliche und doch greifbare, dieser ungeheuerliche und doch folgerichtige Betrug muß gerächt werden. Ich umklammere in der Tiefe meiner Tasche die Pistole, ziehe sie langsam heraus, richte sie aufs Bett… und erwache. Ich stehe aufrecht am Fenster, die Ellbogen auf das Fensterbrett gestützt, und schaue in den Garten. Vor mir das schwarze und dichte Efeuspalier, das die Einfriedungsmauer bedeckt. Das Licht einer Straßenlaterne leuchtet einen Winkel des Gartens aus: die von Feuchtigkeit geschwärzte Marmorbank, den sie umgebenden Lorbeerhain, das Becken und den dünnen Wasserstrahl, der aus einem künstlichen Felsen hervorquillt, kraftlos und glitzernd aufsteigt, um sich schließlich in das schwarze Wasser zu ergießen. Es ist der stillste, der tiefste, der Sterbeaugenblick der Nacht. Wäre nicht das Plätschern des Wasserstrahls, ich würde glauben, ich träume. Ein Kälteschauer überrieselt mich. Ich schließe den Schlafrock. Da bemerke ich plötzlich, daß in seiner Tasche keine Pistole ist. Es ist klar, ich hatte einen Anfall von Somnambulismus. Ich bin im Schlaf aus dem Bett gestiegen, bin zum Fenster gegangen, habe die Fensterläden geöffnet und hinausgeschaut. Und der Plan, meinen Mann in einem vorgetäuschten Anfall von Somnambulismus umzubringen? Nichts als ein Traum im Traum. Ich träumte, daß ich vortäuschte, im Traum durch die Wohnung zu wandern. Aber irgend etwas während dieses Traums ließ mich erkennen, daß ich nicht vortäuschte, zu träumen, sondern wirklich träumte. Was? Die unglaubliche, hirnrissige Geschichte meines Mannes mit Lena, diese