Die Römer an der Elbe: Das Stromgebiet der Elbe im geographischen Weltbild und im politischen Bewusstsein der griechisch-römischen Antike PDF

Preview Die Römer an der Elbe: Das Stromgebiet der Elbe im geographischen Weltbild und im politischen Bewusstsein der griechisch-römischen Antike

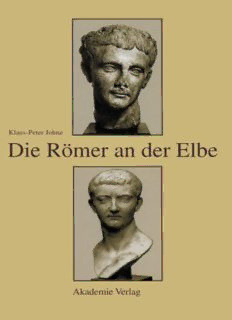

Klaus-Peter Johne Die Römer an der Elbe Klaus-Peter Johne Die Römer an der Elbe Das Stromgebiet der Elbe im geographischen Weltbild und im politischen Bewusstsein der griechisch-römischen Antike Akademie Verlag Coverabbildungen: Porträts des Nero Claudius Drusus Maior und des Tiberius Julius Caesar ISBN-10: 3-05-003445-9 ISBN-13: 978-3-05-003445-4 © Akademie Verlag GmbH, Berlin 2006 Das eingesetzte Papier ist alterungsbeständig nach DIN/ISO 9706. Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form - durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren - reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Einbandgestaltung: Ingo Scheffler, Berlin Druck und Bindung: Druckhaus „Thomas Müntzer", Bad Langensalza Printed in the Federal Republic of Germany Inhalt Vorwort 7 I. „Schon ist die Elbe näher als der Rhein ..." 13 II. Das Stromgebiet der Elbe aus der Sicht der Griechen in vorchristlicher Zeit 25 III. Furor teutonicus 39 IV. Caesars Suebenland 57 V. Drusus an der Elbe 83 VI. Immensum bellum 115 VII. Tiberius und Marbod 133 VIII. Varus in Germanien 159 IX. „Triumph über alle Völker bis zur Elbe" 179 X. Von Strabon bis Plinius 199 XI. „Einst war sie ein bekannter und vielgenannter Fluss ..." 217 XII. Die Elbquelle in den Vandalischen Bergen 235 XIII. Semnonen am Lech 255 XIV. „Ein Fluss im Barbarenland, weit entfernt vom Rhein" 281 Zeittafel zum Stromgebiet der Elbe im Altertum 311 Siglenverzeichnis 323 Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur 325 Verzeichnis und Erläuterungen der Abbildungen 330 Verzeichnis der Karten 332 Register 333 Für Renate Vorwort Die Elbe ist einer der großen Ströme Europas. Mit 1165 km Länge ist sie nach dem Rhein Deutschlands verkehrsreichster Fluss. Sie entspringt auf den Höhen des Riesengebirges nahe der polnisch-tschechischen Grenze, fließt in weitem Bogen durch das Böhmische Becken und behält ab dem Elbsandstcingcbirgc ihre nordwestliche Richtung bis zur Mündung in die Nordsee bei. Durch ihre zahlreichen Nebenflüsse, von denen Moldau, Eger, Mulde, Saale und Havel die bedeutendsten sind, umfasst ihr Einzugsgebiet 148 000 km2, es reicht vom äußersten Süden Tschechiens bis nach Niedersachsen, Holstein und Mecklenburg, und vom Thüringer Wald und Harz bis zur Oberlausitz. Wie vergleichbare andere Ströme, der Rhein und die Donau, besaß auch die Elbe durch die Jahrhunderte trennende und verbindende Funktionen. Eine Grenze war sie schon im frühen Mittelalter wie auch in neuester Zeit. Etwa ab dem Jahre 600 bildete der Fluss die Grenzregion des germanischen Siedlungsgebietes und seit der Unterwerfung der Sachsen durch Karl den Großen von der Gegend des heutigen Lauenburg bis zur Mündung der Saale auch die östliche Begrenzung des Karolingerreiches. In der Mitte des 10. Jahrhunderts, 968, sicherte Kaiser Otto I. mit den Bistumsgründungen in Magdeburg, Merseburg, Zeitz (später Naumburg) und Meißen das Elbc-Saalc-Gcbict gegenüber den Slawen. Erst mit dem Beginn der deutschen Ostsiedlung um 1150 wurden die beiden Flüsse in ihrer gesamten Länge über schritten und das Land östlich davon in die deutsche Herrschafts- und Kirchenorganisation einbezogen. Noch jahrhundertelang trennte die Elbe-Saale-Linie jedoch die sozial und kultu rell unterschiedlich geprägten alten Stammesgebiete im Westen von dem ostelbischcn Kolo nialland. Im Zuge der Ausbildung von Territorialstaaten wurde die Elbe in ihrem nördlichen Teil zum Grenzfluss zwischen Holstein und Mecklenburg auf der einen und dem Erzbistum Bremen und Braunschweig-Lüneburg bzw. Hannover auf der anderen Seite. Diese Grenz ziehungen sind bis heute an den Bundesländern Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpom mern und Niedersachsen erkennbar. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges markierte der Flussabschnitt zwischen Schnackenburg und Lauenburg erst die Demarkationslinie zwi schen der britischen und der sowjetischen Besatzungszone, dann zwischen der Bundesrepu blik Deutschland und der DDR. In den 40 Jahren, in denen an der unteren Elbe die Systeme von NATO und Warschauer Pakt aufeinander trafen, besaß diese Grenze eine Ausprägung, die sie niemals zuvor hatte und die sie hoffentlich auch niemals wieder haben wird. Bedeutsamer als die trennende war jedoch immer die verbindende Funktion der Elbe, sie war im Mittel- und Oberlauf stets das bestimmende Element. Schon in frühgeschichtlicher Zeit läßt sich ein kultureller Austausch entlang des Stromes nachweiscn, in der römischen Kaiserzeit siedelten die germanischen Stämme der Langobarden, Hermunduren und Mar komannen auf beiden Seiten. Das Diedenhofener Kapitular von 805 bezeichnet Magdeburg 8 als den zentralen Punkt für den elbüberschreitenden Handel des Frankenreiches mit den Slawen. Seit dem 10. Jahrhundert sind Schifffahrt und Handelsverkehr von der Unterelbe bis nach Böhmen bezeugt, ab dem 13. Jahrhundert sogar in bedeutendem Umfang. Ham burg, Magdeburg und Pima entwickelten sich zu den wichtigsten Handelsplätzen, das „Magdeburger Stadtrecht“ fand weite Verbreitung im ostelbischen Raum. Auch im territori- alstaatlichcn Bereich findet sich Verbindendes neben Trennendem. Das Herzogtum Sach sen-Lauenburg erstreckte sich ebenso an beiden Flussufem wie die Mark Brandenburg zu Zeiten der Askanicr. Die Wettiner sahen in ihr den geeigneten Flusslauf für ihre Residenz städte Meißen, Wittenberg, Torgau und Dresden, die Elbe wurde geradezu zur Lebensader der Wettinischen Lande. Spektakuläre Ereignisse fanden an ihren Ufern zwischen dem 1. und dem 20. Jahrhun dert immer wieder statt. In das Licht schriftlicher Überlieferung gelangte der Fluss durch Feldzüge der Römer im Jahre 9 v. Chr. an die Mittelelbe und im Jahre 5 n. Chr. an die Un terelbe. In den Sachsenkriegen Karls des Großen kam 780 erstmals ein fränkisches Heer an den Strom. Die Gründung der Burg von Meißen 929 durch König Heinrich I. bedeutete den Auftakt der deutschen Herrschaft im heutigen Sachsen. Aus der frühen Neuzeit sei nur an den Beginn der Reformation 1517 in Wittenberg, an den Sieg Karls V. über Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen im Schmalkaldischen Krieg 1547 bei Mühlberg und an die Zerstö rung Magdeburgs im Dreißigjährigen Krieg 1631 erinnert. Im Siebenjährigen Krieg fanden Auseinandersetzungen Preußens mit Sachsen und Österreichern 1756 bei Pima und Lobo- sitz, 1757 bei Kolin und 1760 bei Torgau statt. In den Jahren 1813 und 1814 errangen die preußischen Generäle Yorck und Tauentzien bei Wartenburg und Wittenberg militärische Erfolge gegen die Soldaten Napoleons. Die für den weiteren Verlauf der deutschen Ge schichte im 19. Jh. so wichtige Auseinandersetzung zwischen Preußen und Österreichern im Jahre 1866 fand ebenfalls an der Elbe statt, in ihrem oberen Verlauf bei Königgrätz (Hradec Krälove). Das Zusammentreffen amerikanischer und sowjetischer Truppen verbände am 25. April 1945 bei Torgau - fast 2000 Jahre nach der ersten Erwähnung des Flusses im Schrift tum - kennzeichnet einen der Endpunkte des Zweiten Weltkrieges in Europa. Die Intemationalität des Stromes, der Zentraleuropa mit dem Meer verbindet, wurde erstmals 1815 auf dem Wiener Kongress festgestellt. Mit der Aufnahme Tschechiens in die „Europäische Union“ ist die Elbe nun auch politisch endgültig in einen gemeinsamen Rah men eingebunden worden.1 Das Stromgebiet der Elbe hat durch die große Flut vom August 2002 europaweit für Aufsehen gesorgt. Mitten im Sommer kam es zu einer Hochwasserkatastrophe, die die in der bisherigen Erinnerung schlimmste, die „Sächsische Sintflut“ vom März 1845, noch übertraf, weshalb die Bezeichnung „Jahrhundertflut“ durchaus gerechtfertigt war. Allein im deut 1 Vgl. K. Blaschke, Elbe, in: Das Lexikon des Mittelalters, Band 3, 10. Lieferung, München-Zürich 1986, 1776 f.; Elbe, in: Brockhaus Enzyklopädie in 24 Bänden, 19. Aufl., Band 6, Mannheim 1988, 253-255; H. Glaser, Die Elbe als geschichtlicher Raum, in: Die Elbe - ein Lebenslauf. Labe - zivot reky, hrsg. vom Deutschen Historischen Museum, Berlin 1992, 45-49; zur Grenzproblematik umfassend A. De- mandt (Hrsg.), Deutschlands Grenzen in der Geschichte, München 1990, bes. 137-141. 236-241; zur Problematik der Elbe-Grenze zwischen Bundesrepublik und DDR vgl. D. Schröder, Die Elbe-Grenze. Rechtsfragen und Dokumente, Baden-Baden 1986; vgl. ferner J. von Königslöw, Flüsse Mitteleuropas - Zehn Biographien, Stuttgart 1995, mit dem Kapitel „Die Elbe - eine begabte Vermittlerin ward zum Grenzstrom wider Willen“ (S. 116-135).

Description: