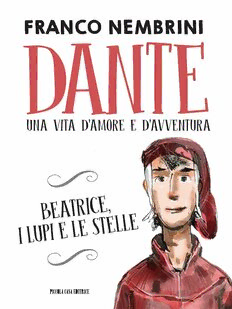

Dante. Una vita d'amore e d'avventura. Beatrice, i lupi e le stelle PDF

Preview Dante. Una vita d'amore e d'avventura. Beatrice, i lupi e le stelle

F RA FRANCO NEMBRINI N C O N E M B R IN I D A N TE . B UNA VITA D’AMORE E D’AVVENTURA E A TR IC E , I LU PI E LE S TE LLE N B E AT R I CE , I L U P I E L E S T E L L E N FRANCO NEMBRINI DANT E UNA VITA D’AMORE E D’AVVENTURA BEATRICE, I LUPI E LE STELLE Illustrazioni di Andrea Iacobuzio Le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questo è forma che l'universo a Dio fa somigliante. Paradiso, canto I 2 3 I L S E G R E T O D I DA N T E Amore segnoreggiò la mia anima, la quale fu sì tosto a lui disponsata, e cominciò a prendere sopra me tanta sicurtade e tanta signoria per la vertù che li dava la mia imaginazione, N che me convenia fare tutti li suoi piaceri compiutamente. Vita nova P Chi è Dante Alighieri? Forse si potrebbe rispondere così: un uomo innamorato. Innamorato di tutto: della sua città, dei suoi amici, dello studio; «L’amore è stato il signore della mia anima, che divenne innamorato di Beatrice e della poesia; e, per tutto questo e dentro prestissimo sua sposa, e cominciò a impadronirsi di me con tutto questo, innamorato di Dio. tanta forza, per l’importanza che la mia mente gli riconosceva, Innamorato della sua città, e perciò desideroso di contribuire che ero trascinato a obbedirgli completamente.» al suo bene. Innamorato dei suoi amici, e perciò sempre pronto a dividere con loro gioie, dolori e scoperte. Innamorato del mondo, e perciò appassionato allo studio, ai li- bri che permettono di scoprire anche quel che non si può incontra- re direttamente. Innamorato di Beatrice, la donna che gli ha cambiato la vi- ta, e perciò pieno di desiderio di capire fino in fondo il mistero di quell’amore così strano – si sono incontrati solo due volte! – e fini- to così presto, con la morte di lei a ventiquattro anni. Innamorato della poesia, della parola bella che permette di co- municare a tutti la bellezza della vita. Innamorato, perciò, di Dio, perché capisce che è Lui la sorgen- te da cui tutto questo nasce e il porto a cui tutto questo tende; e quindi desideroso di comprendere, per quanto a un uomo sia pos- sibile, il Suo mistero, di godere della Sua bellezza, di abbandonarsi al Suo abbraccio. Nelle pagine che seguono cercheremo di ripercorrere i grandi amori di Dante, che lui ha raccontato nella Commedia, una delle opere più straordinarie di tutta la letteratura, tanto che i posteri la chiameranno Divina. 4 5 Gchoed ip, eFiro mreanrzea e, p poei rc theer srea’ bsìa gttria l’nadlie, F I R E N Z E R I C C A E L I T I G I O S A e per lo ‘nferno tuo nome si spande! N Commedia, Inferno, canto XXVI P Dante ama moltissimo la sua città. Nel Duecento è una delle città più popolate e più ricche d’Eu- Durante il suo viaggio immaginario all’inferno, ropa, forse è proprio la più ricca. I mercanti fiorentini comprano Dante lancia contro la sua città questa invettiva: e vendono stoffe, spezie e altro ancora in tutto il mondo allora co- «Rallegrati, Firenze, perché sei così grande che voli su tutto il mare e su tutta la terra, e il tuo nome si nosciuto, guadagnando moltissimo; i banchieri della città presta- diffonde per tutto l’inferno». Firenze era sì ricca e no denaro perfino ai re; la moneta di Firenze, il fiorino, è usata in potente, ma anche piena di uomini malvagi. Francia, in Germania, in Inghilterra... Certo, non tutti i fiorentini sono ricchi, ci sono anche i poveri e tanti che semplicemente se la cavano più o meno bene, ma nell’insieme la città è prospera. I suoi abitanti sono riuniti in gruppi, chiamati ar- ti o corporazioni, a seconda del mestiere che svolgono: troviamo l’arte dei mercanti, l’arte dei medici, quella dei fabbri... Le arti hanno come primo scopo favorire e so- stenere il lavoro dei propri membri, però la loro azione si allarga a tutti gli ambiti della vita: per esempio, se un socio si ammala e non può lavorare l’arte gli dà un con- tributo; quando un socio muore è l’arte che paga i fune- rali; e così via. Al tempo di Dante ci sono in tutto ventuno arti, di cui sette maggiori e quattordici minori. I membri delle arti maggiori hanno anche il controllo della città: tocca a loro infatti scegliere i sei priori che formano il governo e durano in carica due mesi. Oltre che ricchi, i fiorentini sono anche – come in ge- nere gli uomini del tempo – molto religiosi. In città tro- viamo centodieci chiese e almeno trenta monasteri, i do- cumenti pubblici si aprono con la formula “In nome della 6 7 Ricchi e religiosi, i fiorentini sono anche SS. Trinità”, ogni corporazione ha la sua chiesa e il suo santo pro- molto litigiosi. Le rivalità tra le arti e le famiglie, tettore. Nei libri dove i mercanti tengono i loro conti c’è una pagi- tra i ricchi e i poveri, tra i quartieri e perfino tra gli ordini religiosi, na intestata a “Messer Domineddio”, nella quale vengono registrate sono un elemento quotidiano della vita cittadina, e non è raro che le donazioni fatte a chiese, conventi, orfanotrofi, ospedali; così, gra- finiscano con una rissa, una coltellata, o addirittura una vera e pro- zie alla carità cristiana, la ricchezza dei benestanti arriva a sollevare pria guerra. Ricca, religiosa e litigiosa: ecco la Firenze in cui Dan- almeno un po’ le miserie dei bisognosi. te Alighieri viene alla luce. 8 9 O G N I C O S A È E T E R N A Pdeerl ptaald droen cnoar, sgeio [.v..i]n;etto, in guerra e dinanzi a la sua spirital corte N et coram patre le si fece unito; poscia di dì in dì l’amò più forte. Sulla religiosità del Medioevo occorre fermarsi ancora un mo- Commedia, Paradiso, canto XI mento. Che cosa vuol dire che il Medioevo è un’epoca religiosa? P Non significa che tutti gli uomini siano buoni, pii, onesti. Anche durante questi secoli sono deboli, come tutti, e peccano, come tut- Una delle figure più straordinarie del Medioevo ti: si fermano a desiderare le cose della terra, e molti rubano e am- è Francesco d’Assisi, vissuto circa un secolo mazzano per averle. Hanno chiara, però, un’idea: che la loro vita prima di Dante, il quale nel Paradiso ne tesse uno ha un destino eterno. Che cioè quel che fanno resta scritto per splendido elogio, presentandolo come innamorato sempre, che ogni loro azione è compiuta sotto lo sguardo di Dio. di donna Povertà: «Per questa donna [la povertà] E a volte qualcuno prende questo sguardo molto seriamente e fin da giovane si mise contro il padre, e davanti alle autorità religiose e al padre la prese in sposa, e da cerca di vivere all’altezza dell’amore di Dio. E allora la amò di giorno in giorno sempre di più». quando nasce un uomo così, come Francesco, in- namorato di Dio, molti sono pronti a seguirlo. Pensate: quando Francesco, poco più di una de- cina d’anni dopo aver iniziato a vivere in pover- tà e letizia, decide di radunare tutti quelli che in varie parti d’Italia hanno cominciato a imitarlo, ad Assisi arrivano circa cinquemila persone. Cin- quemila! In un’epoca in cui non ci sono giornali, televisioni, cellulari... Che cosa li attira? Che cosa spinge uomini, donne, giovani, vecchi, ricchi, poveri, a lasciare tutto e a seguire un uomo come Francesco? Per noi oggi, che vi- viamo in un tempo molto diverso, è difficile capire, ma proviamo a immedesimarci. Gli uomini del Medioevo hanno chiaro che Dio è tutto, e perciò che la santità è la vocazione di tutti, anche del più incallito dei peccatori. Ecco, questa è la mentalità, ovvero l’idea della vita, dentro cui Dante nasce. 10 11 DANTE IL GIOVANE 12 13 Pareva alla gentile donna nel suo sonno essere sotto uno altissimo alloro, sopra uno verde prato, allato ad una chiarissima fonte, e quivi si sentia partorire uno figliuolo, il quale in brevissimo tempo, nutricandosi solo delle orbache, le quali dello alloro cadevano, e F I G L I O D E L P O P O L O dune lplea ostnodree ,d ee sll’ain cgheiganraa sfsoen tae s, uleo p paorteeare c dh’ea dvievreen diseslele fronde dell’albero, il cui frutto l’avea nudrito; e, a ciò N sforzandosi, le parea vederlo cadere, e nel rilevarsi non uomo più, ma uno paone il vedea divenuto. Giovanni Boccaccio, Trattatello in laude di Dante Dante Alighieri nasce tra la metà di maggio e gli inizi di giu- P gno del 1265. In che giorno non sappiamo, allora non c’era l’uffi- cio anagrafe che registrava le nascite; la prima data certa della vita della maggior parte delle persone era quella del battesimo. Così, di Cinquant’anni dopo la morte di Dante, un altro grande scrittore fiorentino, Giovanni Dante sappiamo che viene battezzato il 26 marzo del 1266 in- Boccaccio, ne scrive la vita e racconta che sua madre, mentre era incinta di lui, fece questo sogno: «Nel sonno la brava donna credeva di essere su un prato verde, sotto sieme a tutti i bimbi nati nell’anno nel meraviglioso battistero de- un altissimo alloro, accanto a una fonte di acqua purissima, e qui dava alla luce dicato a San Giovanni, patrono della città. un figlio, il quale in brevissimo tempo, nutrendosi solo delle bacche che cadevano Della mamma sappiamo poco, solo che morì quando il piccolo dall’alloro e delle acque della chiara fonte, le sembrava che diventasse un pastore, Dante aveva forse cinque o sei anni; il papà, Alighiero, era uno dei e cercasse di raggiungere le fronde dell’albero che l’aveva nutrito; e mentre tanti fiorentini che se la passavano più o meno bene, occupandosi cercava di arrampicarsi le pareva di vederlo cadere, e quando si rialzò lo vedeva di piccoli commerci e di prestiti di modesto importo. La famiglia non più un uomo, ma trasformato in pavone». È un’invenzione, naturalmente, ma ci fa riflettere sulla grande ammirazione di cui già allora godevano Dante e la in cui Dante cresce non è ricca ma neanche povera, ci appare co- sua poesia. L’alloro infatti è, dai tempi antichi, simbolo della poesia, perciò il fatto me una dalle tante famiglie che formano il laborioso e tenace che Dante fin da piccolo si sia nutrito di bacche d’alloro rappresenta il suo amore “popolo minuto” della città. profondo per la poesia. Il pavone è da sempre segno di gloria e di splendore. 14 15 M A E S T R O DA S E G U I R E U N N Anche dell’infanzia di Dante abbiamo ben poche notizie. Sicu- ramente è un ragazzino intelligente, curioso, che impara facil- mente; che cosa e da chi, non sappiamo. Salvo per un particolare, fondamentale, che Dante racconta: ha incontrato un maestro. Si chiama Brunetto Latini, è uno degli uo- mini più colti della Firenze del tempo. Per Dante è molto più che un semplice insegnante: è un amico più grande, una guida più saggia, che racconta cose, suggerisce letture, incoraggia e corregge i tentativi del giovane. Insomma, un vero maestro. Ché ‘n la mente m’è fitta, e or m’accora, la cara e buona imagine paterna di voi quando nel mondo ad ora ad ora m’insegnavate come l’uom s’etterna. Commedia, Inferno, canto XV P Nell’aldilà Dante incontra l’ombra del suo maestro e gli rivolge queste parole: «Ho impressa nella memoria, e adesso mi addolora, l’immagine paterna, buona e dolce, di voi, quando nel mondo poco a poco mi insegnavate che l’uomo ha un destino eterno». Dante è addolorato perché trova il suo maestro all’inferno, dato che ha commesso gravi peccati, ma gli dice che comunque gli è grato per come lo ha aiutato a diventare uomo. 16 17