Правое движение в Воронежской губернии. 1903-1917 PDF

Preview Правое движение в Воронежской губернии. 1903-1917

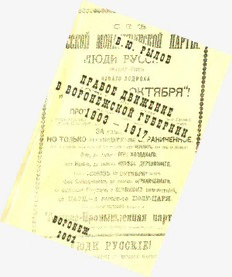

c откотднт. |?гя». Да :-y,7bf" & 0 жѣы тят дтвянщт. У>5 ;o:; Жййііз, 44 Г : ѵ\ •■• «соь08 Ъ « і? %ѵ 6) Л'-*^ѴГ*К'Гѵі* ?-:v•s:r•v/{-fi 0 :>•* ?. W 'f ii'П'4Г« Л.'i ! :£Ѵ*/. *Т *у* $*!* і *?.'$& ■т ?\ѵгдй*ш. а < < л ѵ$ IXАР ОТ ... -я кав-ог ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСТОРИЧЕСКИЙ факультет Кафедра новейшей отечественной истории и историографии В.Ю. Рылов ПРАВОЕ ДВИЖЕНИЕ В ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ 1 9 0 3 - 1 9 1 7 Воронеж • 2002 ББК 63.3 (2-^ Вор) Р 93 научный редактор. Ю.И. Кирьянов, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН (Москва) рецензенты. Л.М. Искра, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой новейшей отечественной истории и историографии ВГУ; М.Д. Карпачев, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории России ВГУ; А. Ю. Минаков - кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России ВГУ Рылов В.Ю. Правое движение в Воронежской губернии. 1903— 1917. Монография. - Воронеж: ВГУ, 2002. - 190 с. ISBN 5-87162-106-6 Монография посвящена истории правого движения в Воронежской губернии с первых попыток политической деятельности монархистов в 1903 г. и до их безмолвного схода с политической арены в 1917 г. Ав тор дает анализ деятельности правомонархических, умеренных правых и праволиберальных партий: Союза русского народа, Всероссийского Дубровинского союза русского народа, Русского народного союза имени Михаила архангела, Всероссийского национального союза, Рус ской народной партии, Союза 17 октября в 1905-1907 гг. и др., а также связанных с ними общественных организаций. В книге рассматривает ся деятельность правых политиков, особое внимание уделено их кон тактам с властью и общественными кругами. © Рылов В.Ю., 2002 © Оформление. Ишутин А.А., Рылов В.Ю., 2002 ПРЕДИСЛОВИЕ Что представляла собой российская монархия в начале XX в.? Какие общественно-политические и социально-экономические процессы определяли пути развития России на рубеже веков? Была ли альтернатива радикализму и либерализму? Ответы на эти во просы невозможны без изучения истории правых, правомонархи ческих партий и организаций в России, на долгие десятилетия вы павшей из поля зрения исследователей. История правых партий не укладывалась в тот процесс, кото рый характеризовал развитие страны в первые годы XX в. Поэто му в дореволюционной историографии об этих партиях упомина ли. но обычно как о душителях прогресса, погромщиках, ретро градах. мракобесах и т.п. Подобный подход в еще более жесткой форме был присущ и для советской литературы. Тема фактически исключалась из советской историографии: о правых партиях и их лидерах были лишь упоминания, выполненные в самых негатив ных красках. Все это имело следствием искажение общественной жизни и общественного движения, на что в последнее время обра щалось внимание. Изучение проблемы затруднялось состоянием источниковой ба зы. Часть архивных материалов в марте 1917 г. была уничтожена самими правыми, часть погибла в годы Гражданской войны. Что же касается литературы правых, то она в советское время была «переведена» на специальное хранение, ее названия изъяты из предметных каталогов библиотек. Определенные изменения про изошли лишь в 70 - 80-х гг., благодаря усилиям, прежде всего В.В. Комина, Л.М. Спирина, в монографиях которых правым партиям было уделено существенное внимание. Однако в работах часто по вторялись и старые формулировки, трактовка некоторых вопросов продолжала оставаться тенденциозной (например, подсчет Л.М. Спириным численности правых партий был нарочито занижен ным). В появлявшихся изредка диссертациях целевой установкой являлся показ борьбы большевиков против правых организаций. Прорыв в разработке темы можно отнести лишь к 90-м годам, когда появились монографии и публикации С.А. Степанова, В.В. Кожинова И.В. Нарского, Ю.И. Кирьянова и др. и была дана но вая. не предвзятая трактовка, по крайней мере, некоторых вопро сов. более всесторонние характеристики и оценки ряда явлений общественной и политической жизни страны. Авюр предисловия Юрии Ильич Кирьянов доктор исторических паук, вс шип кахчнмй сотрудник ИРИ РАИ. Тогда же появились монографии и по локальной тематике. В ни\ был собран и проанализирован большой архивный и газетный материал, который долгое время находился за пределами внима ния исследователей. К числу подобных работ можно отчести и предлагаемую монографию, но работа В.Ю. Рыле дается рядом притягательных черт, которые поднимают ес пад/ уровнем ранее вышедшей литературы. Несмотря на возникшие в последнее десятилетие трудности, автор продемонстрировал хорошее знание литературы как общего, так и локального плана. В их числе оказа лись работы и непрофильного характера (как, например, моногра фия Б.Н. Миронова о социальной истории России). Автор доста точно широко, умело и уважительно использовал предшествую щую литературу (например, работу В.В. Абушик о деятельности правых партий в центральных губерниях дореволюционной Рос сии). Методика исследования В.Ю. Рылова - проста и надежна. Это с очевидностью проявляется, например, в главе о численности чле нов различных организаций. Напомним, что некоторые авторы при отсутствии прямых данных прибегают к исчислению соответ ствующих показателей, что нередко вызывает настороженное от ношение к ним. При разработке архивного материала автору сопутствовала удача: он впервые выявил созданную в Воронеже в 1903 г. правую организацию, выпустившую листок с призывом бороться с социа листами с целью сохранения и укрепления существовавшего госу дарственного устройства страны. В дальнейшем подобного рода организации были выявлены и в некоторых других городах Рос сии. Все это расширило представления о правом спектре общест венного движения. Нельзя не обратить внимания и на структуру монографии. Из ложение материала в предшествующих работах обычно опиралось на хронологический принцип, в то время как в предлагаемой книге использован хронологически-тематический принцип, что позволи ло автору сконцентрировать усилия и на некоторых ранее слабо исследованных вопросах. А их осталось еще не мало: • мотивы тяготения тех или иных слоев населения к правым пар тиям и организациям; • масштабы и реальная значимость деятельности правых партий в 1905- 1917 гг • причины временами более чем прохладного отношения мест ных и центральных властей к правым; • причины кризиса и краха правых партий; 4 • судьбы руководителей и рядовых участников правого движе ния после марта 1917 г. Нельзя не отметить, что благодаря усилиям В.Ю. Рылова, в ре шении ряда вопросов удалось продвинуться вперед. Автор стал одним из пионеров исследования истории крайне правых партий одновременно с умеренно правыми и правыми либералами. Было бы неверным сказать, что в прошлой литературе не затра гивалось освещение деятельности правых в Гос. Думе, Гос. Совете, в местных представительных и иных организациях. Автор же предпринял попытку сделать эту тему предметом специального изучения. Ответ на вопрос о роли правых в названных учреждени ях позволяет конкретно представить каналы и возможности их влияния на население. Одним из слабо разработанных является вопрос о тактике пра вых партий и организаций. Анализируя поводы и различного рода приемы, средства, использовавшиеся правыми в той или иной си туации в отношениях с другими партиями, организациями, учреж дениями, автор приходит к убедительному заключению о слабой эффективности тактики правых, делая при этом одно исключение - оно касается деятельности непосредственно в Гос. Думе. В.Ю. Рылов внес лепту в освещение такого непростого вопроса как причины кризиса и краха правых партий. Представляет инте рес его попытка рассказать о судьбе главных действующих лиц после марта 1917 г. (на этот счет существовали и существуют про тиворечивые суждения). В книге немало говорится о контактах местных и центральных властей с правыми партиями. На основании различных источни ков автор приходит к заключению, что после окончания первой революции отношение властей, прежде всего к крайне правым пар тиям и организациям, было более чем прохладным. Руководству ясь установкой Департамента полиции МВД, власть стремилась раздробить правые силы и ослабить их. И во многом этолм-уда-1 лось сделать. После 1906 1909 гг. некоторый рост численности местных правых организаций наблюдался лишь до 1912 г., а после этого положение стало заметно ухудшаться. Подобное отношение к правым со стороны центральных и местных властей не проходи ло незамеченным, что показывало негативное влияние на пополне ние местных организаций рядовыми членами. Начавшаяся в июле 1914 г мировая война в силу мобилизации и ухудшения экономи ческой обстановки усугубила существовавшее положение. При обращении к исследованию новой темы (которая к тому же долгое время не разрабатывалась и несла нагрузку определенных штампов своего времени) всегда существует искушение переделать 5 все прежние оценки и характеристики на противоположные. В данном случае автор избежал подобного подхода, причем, не сме шивая научных позиций с публицистическими. Это прослеживает ся уже с первой главы (при освещении мае ' уличных выступ лений в октябре 1905 г.). < Как часто первая монография бывает бесхитростным изложе нием кандидатской диссертации; в данном случае - это плод серь езной, творческой доработки первоначального варианта, расши рение его поля, придания ему большей весомости. Вероятно, не все сюжеты раскрыты в равной мере удачно: одни лучше, другие слабее. Но в целом предлагаемая работа несо мненный авторский успех. Широкий круг рассматриваемых вопросов, нередко слабо раз работанных, богатая источниковая база, аналитический подход, стремление не уходить от решения острых вопросов, дают основа ние полагать, что предлагаемая книга представляет собой неорди нарное исследование истории правых партий и организаций Рос сии начала XX в. и вносит определенный вклад в изучение важной, но долгое время остававшейся неизученной по идеологическим мотивам проблемы. Доктор исторических наук Ю.И. Кирьянов (Москва), 28 авгу ста, 2002 г. 6 ВВЕДЕНИЕ Правые партии (консервативно-монархические партии умерен ного и крайнего толка) это легальные партии, которые от стаивали существовавшие в России политические, экономические, социальные, духовные, религиозные, бытовые устои общественной жизни. В самой общей форме их идеологию можно выразить так: православие (как господствующая религия, что не отрицало и ве ротерпимости), самодержавие («неограниченное» и «ограничен ное». с признанием законодательных прав Гос. Думы), первенство русского народа (под которым понимались, в том числе украинцы и белорусы) на коренной территории страны. Правое движение на чала XX в. было реакцией консервативных общественно- политических сил на развитие революционного и либерального движений. Революционеры и либералы рассматривались правыми в качестве главной угрозы целостности и стабильности само державного государства1. Как известно, «правыми» консервативно-монархические партии называются потому, что в парламентах европейских стран (с 1906 г и в Гос. Думе России), сторонники этих партий занимали правую от председателя сторону зала, тогда как приверженцы либераль ных и радикальных взглядов занимали места с левой стороны1 2. Русские монархисты начала XX в. не случайно согласились с этим общеевропейским термином. Дело в том, что в русском языке сло во «правый» ассоциируется со следующими понятиями: правда, православие, праведность, правопорядок, правильность, справед ливость и др., на что уже обращалось внимание в исторических исследованиях3. Естественно, что политическая лексика имеет свои отличные от языка особенности, но является составной частью языка и обыденНби речи, поэтому игнорировать специфику языка при объяснении политической терминологии не следует. Согласно определению известного русского консервативного мыслителя Б.Н. Чичерина, общественно-политическое движение в целом можно разделить на четыре основных лагеря: революционе ры, либералы, консерваторы, реакционеры. Он отмечал, что в пе реломные исторические эпохи, либеральные силы тяготеют к рево- 1 См.. Кирьянов Ю.И. Правые партии в России. 1911 1917. М., 2001 С 3- 4. 2 Там же. С.. См.. Искра Л.М. Борис Николаевич Чичерин о политике, государстве, исюрпи. Воронеж. 1995. С 39. люционному лагерю, а консервативные к реакционному1. Действи тельно, в тех исторических условиях, особенно в 1905 1907 гг., правый лагерь объединял как консерваторов, так и реакционеров. Правый лагерь, по определению советского историка А.Я. Ав- ре.ха, представлял собой пирамиду, состоявшую из двух уровней - высшего и низшего. К первому относились царь, камарилья и офи циальное правительство. Ко второму - различные правые партии и организации, в том числе Всероссийский национальный союз и Объединенное дворянство, представлявшие собой основу правого движения 21. Несмотря на фактический переход части правых в стан оппозиции в годы войны, многие правые оставались верны само державию вплоть до его свержения. Таким образом, правое движение являлось сложной структу рой, которая в горизонтальном срезе представляла собой широкий спектр консервативно-монархических сил от умеренных до край них правых. В вертикальном срезе правое движение объединяло - царя, двор, власть в целом, а также широкие слои населения, под держивавшие самодержавие. Перейдем к рассмотрению некоторых других использованных в монографии терминов и определений. К «правым» в нашем исследовании отнесены «крайне правые» - Русская монархическая партия, Союз русского народа. Все российский Дубровинский союз русского народа, «обновленче ский» Сбюз русского народа, Русский народный союз имени Ми хаила архангела (Союз Михаила архангела) и др. (отметим, что «обновленческий» СРН* СМА, представляли более умеренный фланг крайне правых), а также «умеренно правые» - Партия пра вового порядка. Всероссийский национальный союз, Русское соб рание, правое крыло Союза 17 октября и др. Термин «монархисты» используется в данном исследовании, в основном, как синоним термина «правомонархисты». Однако в широком смысле слова под «монархистами» подразумеваются как «правомонархисты», так и умеренные монархисты или умеренные правые - ППП, ВНС, а также правые октябристы. Собственно «правомонархистами» в нашем исследовании обо значены члены следующих партий и организаций: СРН, СМА, ВДСРН и др. Однако в определенном смысле этот термин можно использовать применительно ко всем правым, особенно в период революции 1905- 1907 гг 1 См.. Там же. С 17 2 См.. Авре.х А.Я. Царизм и IV Дума. 1912- 1914. М., 1981. С. 224. Список сокращений приведен в конце монографии. 8 В зависимости от контекста, «союзниками» мы называем чле нов СРН, ВДСРН, «обновленческого» СРН и СМА. Членоі ВДСРН и «обновленческого» СРН мы называем соответственн< «дубровинцами» и «обновленцами». Под термином «национа листы» подразумеваются члены ВНС. Термин «консерваторы» используется для обозначения сторон ников традиционного общественного уклада, принадлежав!!^ как к крайним, так и к умеренным правым. «Черносотенцами» («черная сотня») называли в XVII в. все рус ское податное население. Еще в XIX в. «черными сотнями» назы вали «простой» народ (мещан, ремесленников, крестьян), напри мер. в романе Н.С. Лескова «Соборяне» (1872 г.)1. В начале XX в левые превратили это название не только в презрительную кличк) для обозначения участников монархических манифестаций, но ѵ как синоним «монархистов» и «консерваторов». В леволибе ральной печати того времени термином «черносотенец» сталу пользоваться как синонимом слова «погромщик». Лидер РМП В.А. Грингмут в своей статье «Руководство монар* хиста-черносотенца» объяснял этот термин так: «Враги самодержа вия назвали “черной сотней" простой, черный русский народ, ко торый во время вооруженного бунта 1905 года встал на защит> самодержавного царя. Почетное ли это название “черная сотня": Да. очень почетное. Нижегородская черная сотня, собравшаяся вокруг Минина, спасла Москву и всю Россию от поляков и русски* изменников» 21. Таким образом, правомонархисты (крайне правые] использовали этот термин в качестве самоназвания. В нашем ис следовании слово «черносотенцы» используется в том же смысле. Монография посвящена истории правого движения в целом, всех его направлений, на конкретном примере Воронежской губ, Цель монографии состоит в определении политических, идейных условий возникновения, становления, деятельности, основных эта пов эволюции правых партий и организаций, а также причин их краха. Место правого движения в общественно-политической жиз ни губернии раскрывается в связи с взаимоотношением правых сил с властью, различными социальными слоями, либерально революционными течениями и между правыми организациями. Автор настоящей работы избрал объектом своего исследования все периоды деятельности правых: до 1905 г., во время революции 190?- 1907 гг., а также 1908 - 1917 гг. Отдельные аспекты - дум- 1 Лесков Н.С. Соборяне//Собр. соч.. В 6 т. М., 1981. Т 1. С. 223. 2 Грингмут В.А. Руководство монархнста-черносотенца // Собр. статей. В -И. М., 1910. Т. 2. С. 156. 9