ROMA lez marmi PDF

Preview ROMA lez marmi

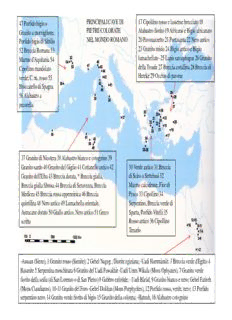

PRINCIPALI CAVE DI 17 Cipollino rosso e lassense brecciato 18 47 Porfido bigio o PIETRE COLORATE Alabastro fiorito 19 Africano e Bigio africanato Granito a morviglione, NEL MONDO ROMANO 20 Pavonazzetto 21 Portasanta 22 Nero antico Porfido bigio di Sibilio 23 Granito misio 24 Bigio antico e Bigio 52 Breccia Romana 53 lumachellato -25 Lapis sarcophagus 26 Granito Marmo d'Aquitania 54 della Troade 27 Breccia corallina 28 Breccia di Cipollino mandolato Hereke 29 Occhio di pavone verde; C. m. rosso 55 Broccatello di Spagna 56 Alabastro a pecorella 37 Granito di Nicotera 38 Alabastro bianco e cotognino 39 Granito sardo 40 Granito del Giglio 41 Cottanello antico 42 30 Verde antico 31 Breccia Granito dell'Elba 43 Breccia dorata, * Breccia gialla, di Sciro o Settebasi 32 Breccia gialla fibrosa 44 Breccia di Seravezza, Breccia Marmo calcidense, Fior di Medicea 45 Breccia rossa appenninica 46 Breccia Pesco 33 Cipollino 34 quintilina 48 Nero antico 49 Lumachella orientale, Serpentino, Breccia verde di Astracane dorato 50 Giallo antico, Nero antico 51 Greco Sparta, Porfido Vitelli 35 scritto Rosso antico 36 Cipollino Tenario -Assuan (Siene), 1 Granito rosso (Sienite); 2 Gebel Nagug , Diorite egiziana; -Uadi Hammâmât: 3 Breccia verde d'Egitto 4 Basanite 5 Serpentina moschinata 6 Granito del Uadi Fawakhir -Uadi Umm Wikala (Mons Ophyates), 7 Granito verde fiorito della sedia (di San Lorenzo o di San Pietro) 8 Gabbro eufotide; - Uadi Bârûd, 9 Granito bianco e nero; Gebel Fatireh (Mons Claudianus), 10-11 Granito del Foro -Gebel Dokhan (Mons Porphyrites), 12 Porfido rosso, verde, nero; 13 Porfido serpentino nero; 14 Granito verde fiorito di bigio 15 Granito della colonna; -Hatnub, 16 Alabastro cotognino A Roma, si cominciano ad usare i marmi bianchi e colorati sin da età tardo repubblicana, sia in edifici pubblici che privati, come le domus dei grandi magistrati, che dovevano essere sempre munite di area destinata al ricevimento pubblico dei clientes. I primi esempi si datano tra età sillana e cesariana, con la soglia in marmo numidico nella casa di Emilio Lepido (78 a.C.), e la casa di Mamurra, praefectus fabrum di Cesare in Gallia, con pareti rivestite in marmo lunense e caristio, e l’uso di colonne monolitiche pure in marmo di Caristo nell’atrio; anche Crasso aveva usato colonne di marmo imezio nell’atrio della sua casa, mentre l’edile del 58 a.C., Emilio Scauro, aveva fatto venire colonne di marmo luculleo a questo scopo, anche se inizialmente le aveva collocate nella scena di un teatro provvisorio. La vera e propria esplosione nell’uso del marmo si nota a partire dall’età augustea, quando le cave vengono inserite nel patrimonio imperiale e sono utilizzate per rendere sempre più fastosi gli edifici pubblici della capitale, finanziati col denaro del princeps. Per la cavatura e il trasporto si utilizzano mezzi e fondi pubblici, anche se con l’aiuto di appaltatori privati. Il modello per questo comportamento va cercato nei sovrani ellenistici, soprattutto nella reggia di Alessandria, dove probabilmente inizia il gusto per la decorazione marmorea policroma degli interni; Augusto comprende che tale fasto va applicato anche agli edifici pubblici, che in tal modo esprimeranno la grandezza dello Stato. Cave di Carystos (Eubea): fusti monolitici sbozzati di marmo «cipollino» abbandonati. I fusti monolitici venivano sbozzati in cava, ma nel caso si presentassero difetti o fessurazioni erano lasciati sul posto o segati per trarne lastre di rivestimento. AI fusti era applicata l’entasi in cava , incidendo anelli di profondità crescente a intervalli regolari lungo il fusto; in seguito si lisciava il fusto unendo i piani sul fondo delle incisioni, e si otteneva l’entasi I fusti monolitici erano prodotti secondo poche misure – base, per una produzione altamente standardizzata, finalizzata allo stoccaggio in magazzino, con altezze secondo multipli di 4 o di 5. Mark Wilson Jones ha recentemente indagato le leggi proporzionali che governavano le dimensioni delle colonne corinzie romane, trovando una regolare corrispondenza tra altezza del fusto e altezza totale delle colonne di 5:6 (regola probabilmente introdotta in età augustea), in modo da spiegare perché le altezze dei fusti fossero effettivamente secondo multipli di 5 piedi romani. Inoltre, spesso il diametro del fusto sta alla sua altezza come 1:8, una dimensione che doveva essere impostata sin dalle cave. Tale schema raggiunse il massimo della sua diffusione soprattutto nella prima metà del II secolo d.C., ma con l'andare del tempo la sua applicazione diventa meno rigorosa. 1 4 3 5 2 6 Ipotesi di ricostruzione di una cava di marmo in età imperiale: stadi di sbozzatura degli elementi architettonici Dopo la cavatura (tracce di piccone sulla parete della cava ad Aphrodisias) il pezzo veniva fatto scendere su strade apposite fino a valle, dove si caricava su grandi carri che li trasportavano ai centri di raccolta collocati presso i principali porti delle province Rotte note dall’Editto dei Prezzi di Diocleziano (da J. Rougé, Recherches sur l’organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l’empire romain, Paris 1966, pp. 88-89. Le cave dei principali marmi colorati erano di proprietà imperiale, de dunque la destinazione era soprattutto Roma e le costruzioni imperiali, ma una parte dei marmi estratti poteva essere commercializzata e utilizzata per la costruzione pubblica nelle province. L’ Editto dei Prezzi di Diocleziano attesta come le diverse qualità di marmi avessero prezzi diversi, a seconda della difficoltà di cavatura e di trasporto. Sarcofagi intagliati nella pietra calcarea detta «lapis sarcophagus» da Plinio, cavata presso Assos nella Troade ed esportati in tutto il Mediterraneo, naufragati con la nave che li trasportava presso le coste della Grecia occidentale. I fusti monolitici e i blocchi in marmo colorato, in questo caso il pavonazzetto dalle cave di Dokimeion in Frigia, erano catalogati e inventariati, in quanto parte del patrimonio imperiale. (Q. Iunio) Rustico II et (L. Titio Platio) Aquilino cos(s). / off(icina) (Augusta Nova) Caes(aris) Dom(ini) / B(racchio) IIII Loco CVI [Loco LXXXXI B(racchio) Quar(to)] Qui si osserva la data consolare del 162 d.C. L’officina Augusta Nova (qui abbreviata), di proprietà imperiale, era collegata a una specifica cava intesa come unità di lavoro, con indicazione specifica del braccio e del locus. Altre officine sono note dalle epigrafi di Docimium (studiate da J. Fant e M. Drew- Bear): Certi, Agrippae, Regia, Genii Montis ecc.

Description: