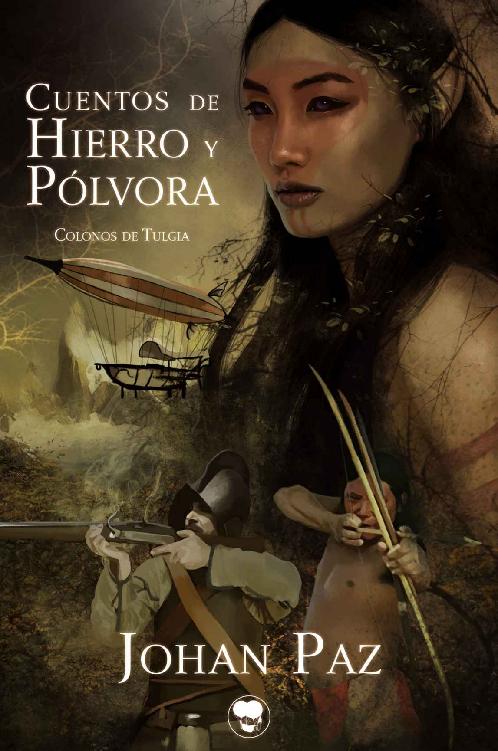

Cuentos de hierro y pólvora: Colonos de Tulgia PDF

Preview Cuentos de hierro y pólvora: Colonos de Tulgia

“Los hombres sabios se confunden con el silencio. No llegan naves del otro lado porque el otro lado ya no está allí. El Imperio de la Fe ha caído y ya solo quedan tártaros”.

De niña, mi padre me contaba que, cuando el jaguamir Tulga de Tricio alcanzó las islas de los caribes, lo hizo embargado por el espíritu de la exploración. El mismo aliento que Alejandro el Macedonio legó a sus generales cuando murió, ya anciano, allá en Cartago. Mi padre me relataba que el amor de Tulga a Mara, a la emperatriz y al descubrimiento de lo que había más allá del Océano de los Monstruos empujó su navío aéreo tanto o más que los vientos.

De niña, mi ama de cría me contaba que cuando la nave de Alarico de Espalia, la Lanza de Mara, encontró muchos años después al jaguamir, este andaba desnudo, indistinguible de los caribes y hablando en su lengua; y que, cuando lo invitaron a subir a la nave, les dijo que había encontrado otra vida, una mejor, unido a la selva y al mar.

Ahora ya no soy una niña y desearía poder unir ambas visiones.

Deseo honrar como adulta el legado de mi familia, los Albán de Montrojo, pero también ansío arrodillarme junto a mi amor, Katu, ante la poderosa Sicarugüí, señora de los pantanos y madre de hadas.

Mara quiera que encuentre un camino intermedio, uno que nos permita vivir juntos sin provocar un río de sangre.